Friedrich Glausers Schreiben im Kreuzungspunkt

von Philologie und Kulturwissenschaft

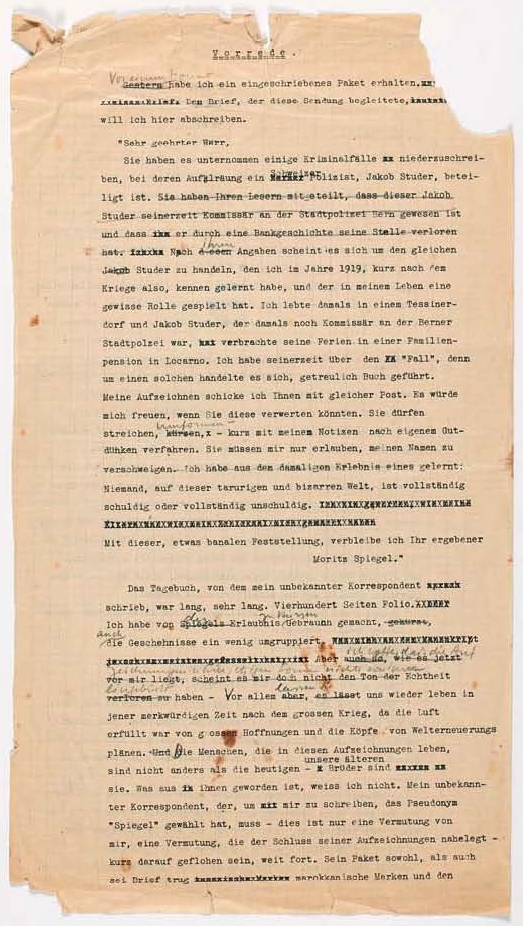

Im Spätsommer 1937 hat Friedrich Glauser für die Zürcher

Illustrierte, damals die führende Wochenzeitschrift, einen Text mit dem

Titel Schreiben... verfaßt (Abb. 1). Es war ein expliziter Auftrag

aus gegebenem Anlaß: Der Text sollte Ende November den Abdruck des dritten

(aber als zweiten verfaßten) Wachtmeister Studer-Romans Die Fieberkurve

ab der nächsten Nummer mit einer Selbstpräsentation

des Autors ankündigen. Das war nicht nichts für einen Autor, der bis Mai 1936 in der

Irrenanstalt Waldau interniert gewesen war; tatsächlich befand er sich, nach

dem Erfolg seiner beiden vorangehenden Studer-Romane, Schlumpf Erwin

Mord (1935/36) und Matto regiert (1936), bereits auf dem Höhepunkt seiner Karriere,

wenn man das so nennen mag.1

Denn die Umstände seiner Existenz hatten sich nur

kurzfristig verbessert. Gerade die Vermehrung der Aufträge, deren Bezahlung

doch immer zu gering für eine Existenzsicherung blieb, schienen ihn, zusammen

mit der Drogensucht, in die Spirale der Überforderung und immer neue

Erschöpfungszustände zu treiben. Im Herbst 1938 gerieten er und seine Freundin

Berthe in Nervi, wo sie heiraten wollten, gar in eine Notlage. Davon zeugen Briefe,

die den Ton der Verzweiflung nur schlecht meistern. Glauser kollabierte am 6.

Dezember 1938, einen Tag vor der Heirat, und starb zwei Tage darauf.

Abb. 1.: Friedrich Glauser (1937): "Schreiben..."

Zürcher Illustrierte 48: 1514.

Bestellt hatte Friedrich Witz, damals Redakteur bei der Zürcher Illustrierten,

einen Text für eine "große Ankündigung des Romans mit: 'Wie begann

der Autor zu schreiben', mit Lebenslauf", so referiert Glauser aus der Bretagne

brieflich.2 Erhalten

hat Witz einen "Artikel"3

zur "Einführung"; den Lebenslauf konnte Glauser ihm ausreden: "Es

ist doch unnötig, daß ich die Leser der 'Z. I.' über alle Schandtaten des

meines an Schandtaten reichen Lebens aufkläre." Die Dreingabe bildeten statt

dessen Erinnerungen an die Originalität des Schülers Glauser von Charly Clerc,

Lehrer im Landerziehungsheim Glarisegg, das Glauser von 1910 bis 1913 besucht hatte.

Glauser nennt den Text, wie gesagt, einen"Artikel", vermutlich, wie auch

anderswo, in Abgrenzung eines nicht-fiktionalen Zeitungstext von einer fiktionalen

"Erzählung" oder "Novelle". Der Text Schreiben...

geht ebenso von autobiographischen Fakten aus, wie er damit dann frei umgeht.

Erzählendes Ich und erlebendes Ich fallen im Eigennamen des Autor-Erzählers und

des Protagonisten zusammen. Allerdings kommt der Autorname nur einmal vor, als

der junge Protagonist, Gymnasiast am Collège de Genève, vor den dort lehrenden

Professor Frank Grandjean tritt und sagt: "Ich möchte mich entschuldigen,

Herr Professor... [...]. Mein Name ist Glauser, ich habe jenen Artikel verfaßt,

der unter dem Pseudonym 'Pointe-sèche' erschienen ist..." (Glauser 1937b: 82).

Im übrigen wird der Protagonist stets "Monsieur Glosère" genannt und

im Text nach der französischen Phonetik ausbuchstabiert.

Was sich darin also um das bereits verratene factum brutum herum begibt, werde

ich Ihnen nun gleich nacherzählen (I). Anschließend werde ich die

literaturwissenschaftlichen Ansätze aus dem Begriff der Schreibszene in

fünfeinhalb Schritten entwickeln: zunächst theoretisch (II), darauf

poetologisch (III), anhand des Textes Schreiben..., sodann dokumentarisch

oder im engeren Sinn philologisch anhand von Einblicken in den im Schweizerischen

Literaturarchiv befindlichen Nachlaß von Friedrich Glauser; darin gibt es einen

kleineren Zwischenschritt zur Diskursanalyse (das wäre der halbe Schritt)

(IV). Abschließend werde ich noch versuchen, die Frage nach der ethisch-philosophische

Dimension des Schreibens wenigstens aufzuwerfen (V).

I Urszenen des Schreibens

"Die Schulbänke sind alt und verschnitzelt, in der obersten, der ersten

Klasse. Viele Generationen haben die Schärfe ihrer Taschenmesser am weichen Holz

geprüft." So hebt der Text medias in res an und gelangt mit ein paar

Sätzen mitten in eine Griechischlektion. Der Klassenprimus übersetzt aus Platons

Gastmahl einen Satz von Sokrates, der ironische Zweifel an seiner Weisheit

äußert. Professor Dubois nimmt die letzten Worte des Satzes auf und

fährt im selben Ton fort: "Monsieur Glosère, ich erwarte Sie

nach der Stunde. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen." Monsieur Glosère,

wie der Ich-Erzähler den Ich-Protagonisten nun selbst apostrophiert, liest unter

dem Pult Dostojewskis Idiot; das Buch fällt prompt zu Boden, und die letzte

Griechisch-Stunde hat er für ein Psychologie-Seminar geschwänzt. Doch Professor

Dubois ist ihm eigentlich wohl gewogen, und als Monsieur Glosère nach der Lektion

vor ihm steht, weiß er auch, daß es eine andere "Sünde"

ist, die nun zur Sprache kommt (Glauser 1937b: 79).

Durch freundschaftliche Beziehungen hat der Neunzehnjährige Gelegenheit erhalten,

für den Journal helvétique zu schreiben. "Wie schön war

es", schwärmt der Schreiber von den damaligen ersten Schreiberfahrungen,

"Korrektur zu lesen, welches Wunder bedeutete es, die Sätze, die ich

mühsam in einer Algebra-Stunde geschrieben hatte, nun plötzlich gedruckt zu

sehen. Was, ist es möglich, daß die Sätze gedruckt so anders aussehen als

handgeschrieben? Daß ihnen die Druckerschwärze Geist verleiht?..."

(Glauser 1937b: 80).

Tatsächlich – in Klammern korrigiere und ergänze ich hier ein wenig die

Fakten – war es L'Indépendence Helvétique, für die

Glauser von Ende 1915 bis Anfang 1916 in vier Monaten sieben Texte auf französisch

veröffentlicht hatte, neben Rezensionen über Thomas Manns Buddenbrocks

und eine Inszenierung von Ibsens Hedda Gabler auch über heute unbekannte

Autoren und eine Novelle mit dem Titel Nouvelle. Unter den unbekannteren Autoren

war Frank Grandjean, Professor am Collège, aber nicht Glausers Lehrer, der neben

einem Buch über Bergson nun ein dichterisch-philosophisches Werk mit dem Titel

Der Sang des Einzelgängers, so übersetzt der Autor-Erzähler

Glauser den Titel L'Épopée du Solitaire, veröffentlicht

hat (Grandjean o. J.). Es handelt sich um ein zweihundertseitiges Epos

in philosophisch von Platon bis Nietzsche inspirierten und poetisch von Petronius bis

Mallarmé geklitterten Alexandrinern, das Glauser unter dem Titel Un

poète philosophe rezensiert hat (Glauser 1915/16).

Nun weiter im Text: "Es war nicht schwer", so beurteilt Glauser mehr als

zwanzig Jahre später die Aufgabe des damaligen Rezensenten Glosère,

nachdem er ein paar Verse zitiert hat. Der Solitaire – ich zitiere –

"spricht viel von sich und idealisiert sich dabei. Bald ist er ein Apoll,

schlank gewachsen, mit klarem Blick aus feurigen Augen, bald ist er ein Weiser

Griechenlands, der [...] moralische Erkenntnisse regnen läßt. Was liegt

näher, als festzustellen, daß Apoll in Wirklichkeit nicht schlankgewachsen,

sondern kugelförmig und dick ist, daß die klaren Blicke verschlafen sind und

die Augen nicht feurig, sondern vorgewölbt. Dies alles", so resümiert

Glauser, "stand, gespickt mit Zitaten aus dem Epos Sang eines Einzelgängers

in dem Artikel, der unterschrieben war: 'Pointe-sèche'" (Glauser

1937b: 80). 'Pointe-sèche', so erklärt Glauser, sei das

"Gerät, das die Radierer brauchen, um direkt auf die Kupferplatte zu

zeichnen", und übersetzt mit "Grabstichel", gebräuchlicher

ist heute wohl das Wort "Kaltnadel" (ebd. und Kommentar dazu: 412f.).

Daß die Vorsichtsmaßnahme des Pseudonyms nichts genutzt hat,

erklärt ihm dann Professor Dubois, nicht ohne ihm zu bedeuten, daß

"Monsieur Glosère", dem er auch Französisch unterrichtete, ihm

stilistisch alle "Ehre machen" würde. Aber hier gehe es nicht um

Stil, sondern "um Wichtigeres: um [sein] Schicksal". Wegen des

Artikels habe die Konferenz beschlossen, ihn "an der Matur durchfallen zu

lassen", das werde bei diesen Noten ohnehin nicht schwer sein. Er solle

doch mit Professor Frank sprechen und sich entschuldigen, vielleicht lasse

dieser sich erweichen.

Das tut Glosère, indem er sich Professor Frank im Hof in der

oben zitierten Weise mit dem Namen "Glauser" als derjenige vorstellt,

der jenen Artikel unter dem Pseudonym "Pointe-sèche" veröffentlicht

hat. Professor Frank explodiert förmlich, und aus seinem Mund schoß ein

"Schwall" von Vorwürfen: Was er, Frank, ihm den getan habe, um auf

diese Weise angegriffen zu werden; das sei keine Kritik, sondern eine

"offenkundige Gemeinheit"; Kritik habe "objektiv" zu sein,

"nicht persönlich": "Sie werfen mir vor", so habe Frank

weiter geschrien, "daß ich dick bin. Was kann ich dafür? Mein Vater ist

dick, meine Mutter ist dick ... Ich selbst mein Herr, habe drei

Entfettungskuren hinter mir ... Ich faste, mein Herr, ich kasteie mich –

kann ich etwas dafür, daß mein Fettansatz zunimmt? [...] bin ich für meine

Hormone verantwortlich?" (Glauser 1937b: 82f.).

Glosère schlägt vor, "einen Widerruf zu veröffentlichen",

doch Professor Frank lehnt ab, denn er ahnt, wie das rauskommen würde; Glauser würde

sich nur weiter über ihn lustig machen, indem auch noch das Gespräch ausschlachte.

Daß der andere Glauser so ergänze ich wiederum in Klammern – so ziemlich

genau das getan hat, kommt in der Novelle nicht vor (Glauser 1915/16: 267–271;

Kommentar: 413). Professor Frank bekräftigt

abschließend, daß er dafür sorgen werden, daß Glauser an der Matura durchfallen

werde: "Vernichten werde ich Sie!" (Glauser 1937b: 83).

Es sei wirklich gemein von ihm gewesen, räsoniert der Erzähler, und er habe die

"Suppe auslöffeln" müssen. Glosère, der vielleicht gerade

damit zu Glauser geworden ist, verläßt das Collège Richtung Zürich,

wo er die kantonale Matur noch vor den Mitschülern des Collège besteht. Aber der

Direktor mußte ihm bestätigen, daß Glauser die Schule freiwillig verlassen

hatte; der eingeschaltete Staatsrat beschloß, die Rezension der Épopée

"als eine rein literarische Angelegenheit und nicht als Angriff eines Schülers gegen

einen Lehrer zu werten". Er habe sich in Zürich immatrikuliert und Chemiker werden

wollen. "Aber statt Chemie zu studieren, wurde ich Dadaist. Man entgeht seinem Schicksal

nicht", schreibt Glauser und schließt mit einer Erkenntnis, die er auch

ohne Chemiestudium, aber vielleicht um so mehr mit dem Schreiben erworben hat. "Nein,

Herr Professor Frank war nicht für seine Hormone verantwortlich. Und darum ist es ganz

in der Ordnung, daß 'Pointe-sèche' hat hungern müssen..." (Glauser

1937b: 84).

II Theorie der Schreibszene

Wer den Text zuvor nicht kannte, hat unter diesem Titel und

in diesem Zusammenhang vielleicht etwas anderes erwartet, vielleicht mehr über

das Eingemachte des Schreibens: die zögerlichen Anfänge, den Papiermangel, das

Scheitern der Veröffentlichung oder den Geniestreich, die unerwarteten

Publikumserfolge, die erste Schreibmaschine, etc.. Doch Glauser ist ein

storyorientierter Schreiber, und als solcher ist er bis heute vorwiegend

gelesen worden: Als Autor vor Kriminalgeschichten vor dem Hintergrund

einschlägiger biographischer Erfahrung und mit kriminalpoetologischen und

vereinzelten psycho-diskurshistorischen Vertiefungen. Besonders die

Akzentuierung der Diskurshistorie wäre das, was man seit der Domestizierung

Foucaults im deutschen Sprachraum eine kulturwissenschaftliche Beschäftigung

mit Glauser nennen könnte. Literarische Texte werden dabei als mehr oder

weniger originelle Oberflächensymptome historisch mehr oder weniger begrenzter

Wissensgründe in sozialer, politischer, wissenschaftlicher und

medientechnischer Hinsicht behandelt.

Und so ließe sich auch mit dem Text über das Schreiben...

verfahren. Bei meiner Zusammenfassung habe ich indes darauf geachtet, die Züge

herauszustreichen, die in der literaturwissenschaftlichen Schreibforschung als Elemente

einer "Schreibszene" figurieren: die verschnitzelten Schulbänke, das

verbotene Schreiben in der Algebra-Stunde, das Wundern über die Geistes-Wirkung

des gedruckten Textes, die Bedeutung des Pseudonyms als Schreibwerkzeug, aber

auch die Übersetzung Platons, das verstohlene Lesen von Dostojewski und die

Hinwendung zum Dadaismus können in einem erweiterten Sinn dazu gehören.

Solche Schreibszenen bilden den Rahmen und den Kern des Textes, die Schwelle zwischen

einem nicht-fiktionalen Außen und dem fiktiven Innenraum und zugleich die

technisch-materielle, das heißt mediale Grundbedingung. Die textinterne,

poetologischeBefragung solcher erzählter, fiktiver Schreibszenen führt

unweigerlich zur Frage der realen oder, nennen wir es eher, dokumentarischen

Schreibszene des erzählenden Textes, mithin zur Entstehung des Textes und zur

Schreibpraxis des Autors.

Mit einiger Konsequenz sind diese im engeren Sinn philologischen

Fragestellungen in den letzten Jahrzehnten fast ausschließlich in der akademisch

eher randständigen Editionswissenschaft, allenfalls in rhetorisch und poetologisch

interessierten Nischen gerade noch geduldeter Textwissenschaft. Eine Ausnahme von

philologischer Seite bildet allerdings die französische Critique

Génétique, die seit vierzig Jahren textgenetische Forschung

betreibt. Eine Ausnahme von kultwissenschaftlicher Seite bilden die medienhistorischen

Gadgets – Paradefall ist Nietzsches Schreibmaschine –, die lange

den einzigen und noch zu wenig fruchtbar gemachten Berührungspunkt zwischen

Philologie und Kulturwissenschaft abgegeben haben.

Wenn die Edition in Forschung und Praxis, die Textgenetik

und zuletzt Schreibforschung in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren vermehrt

betrieben werden und auch zunehmend Beachtung finden, dann verdankt sich dies

– noch jenseits der verdienstvollen Anstrengungen von Personen und

Projekten – einer Reihe von äußeren Faktoren wie die wachsenden

Möglichkeiten der elektronischen Bildverarbeitung und ‑speicherung, die

Einrichtung von Literaturarchiven und die damit verbundenen Problematik der

Aufbewahrung und Verbreitung.

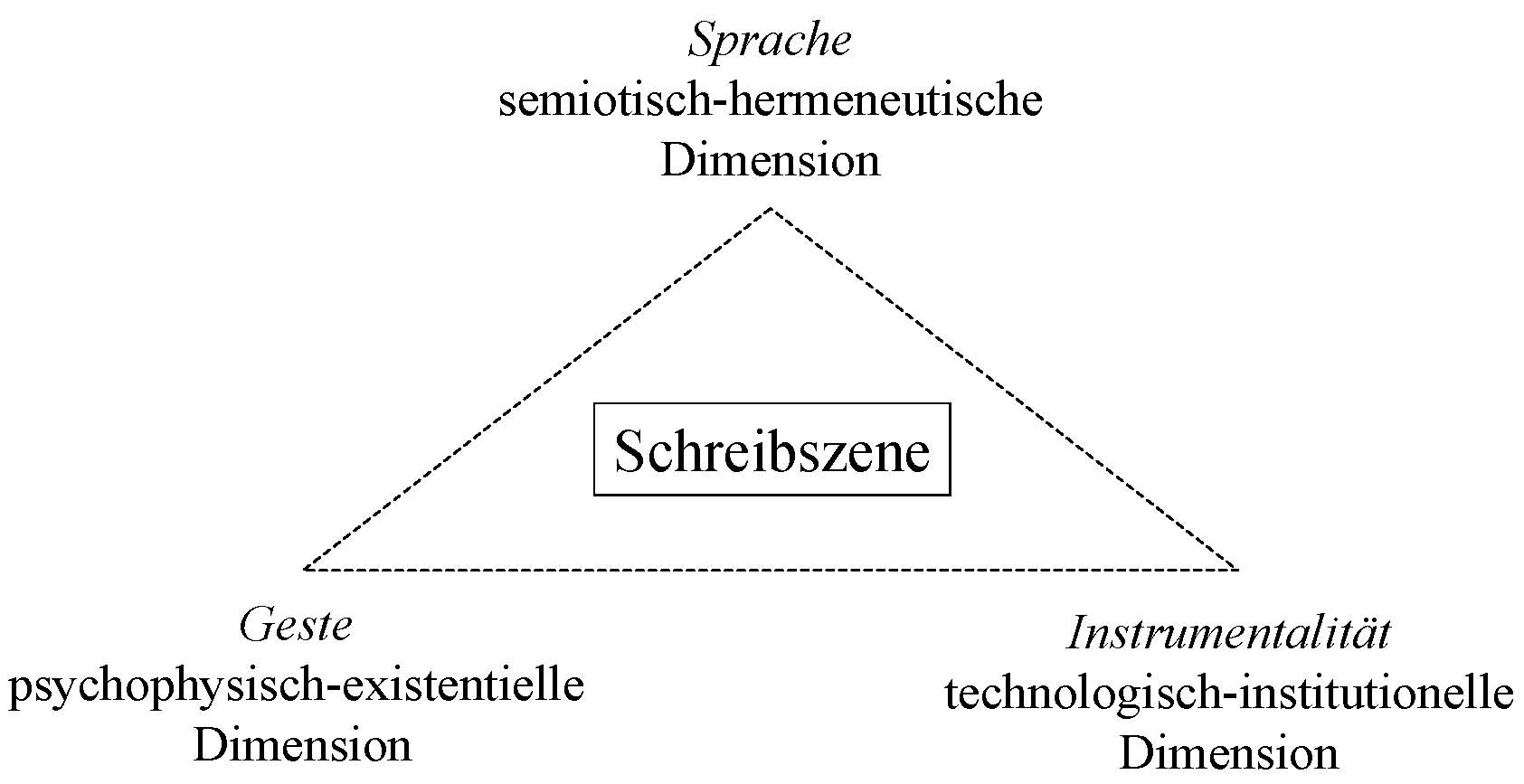

Eine zentrale Rolle spielt in der neueren literaturwissenschaftlichen

Schreibforschung der Begriff der "Schreibszene", den ich vorhin zur

Charakterisierung der – ja, wie wollte man den sonst sagen –

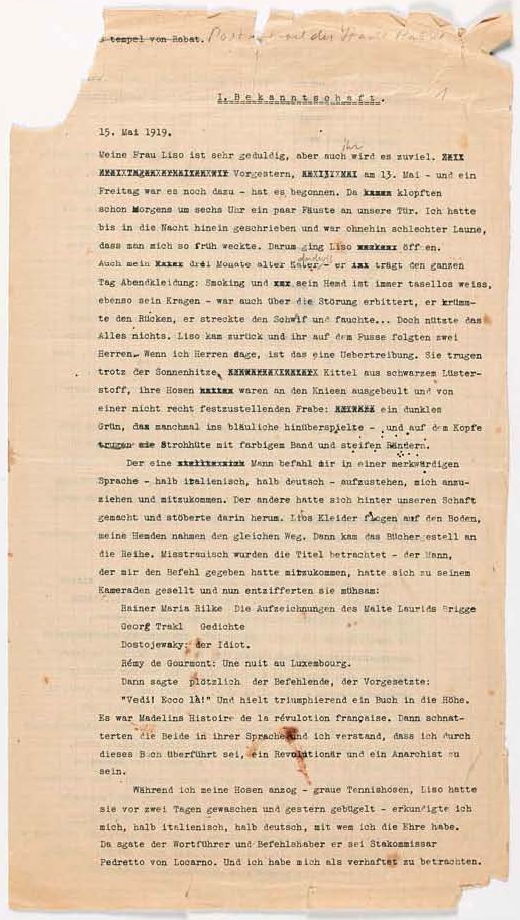

"Schreibszenen" eben in Glausers Text gebraucht habe. Rüdiger Campe

hat die "Schreib-Szene" als heterogenes und "nicht-stabiles Ensemble

von Sprache, Instrumentalität und Geste" bestimmt (Campe 1991: 760).

Jede Schreibszene verschränkt in jeweils singulärer Weise eine semiotische,

eine technologische und eine körperliche Dimension des Schreibens, wie Martin

Stingelin das im Anschluß an Campe und in Anlehnung an das linguistisch

ausgerichtete Modell von Otto Ludwig, auf das ich später eingehen werde,

ausgeführt hat (Abb. 2; Stingelin 2004). Diese triadische Minimalbestimmung

hat ihre Berechtigung vor allem in der theoretischen Differenzierbarkeit. Die

konkrete Anwendung auf Literatur muß natürlich einige Komplikationen

gewärtigen, die in geringerem Maß auch im nicht-literarischen Schreiben

auftreten. Ich werde diese Komplikationen mit Hinweisen auf die Jakobsonschen

Kommunikationsfunktionen zunächst poetologisch erläutern und dann

an den Schreibszenen des Textes veranschaulichen.

Abb. 2: Literarische Schreibszenen 1

Auch beim literarischen Schreiben steht die semiotische und hier vor

allem die semantische Dimension im Vordergrund. In der Regel wird zunächst

eine Geschichte erzählt, ein Gefühl ausgedrückt, eine Landschaft

oder eben auch das Schreiben beschrieben; es steht, mit Jakobson gesprochen,

die Referenz der Mitteilung im Vordergrund. Sodann oder zugleich kommt deren

rhetorisch-stilistische oder, wieder mit Jakobson, poetische Machart zum Zug.

Diese besteht darin, daß

die Mitteilung das Material und die Regeln des Mediums, die eigene Medialität

– Jakobson spricht von der "Spürbarkeit der Zeichen" (Jakobson

1960: 93) – hervorhebt, sei das, in der Poesie, mittels Reim und

anderer Parallelismen, sei das, in der Prosa, mittels mehr oder weniger topischer

Bildlichkeit des Textes, des Schreibens, des Dichtens etc. Es ist ein Definiens

poetischer Prosatexte, ihr poetisches Prinzip oder Modell und ihre Genese in

mehr oder weniger verstellter, eigentlicher oder bildlicher Weise mitzuschreiben,

ob als reale, ideale oder sonstwie stilisierte Schreibszene. Und es gilt als

ein Definiens moderner Texte, daß sie dies in erhöhtem Maß tun

oder, mit einem Schlüsselbegriff ausgedrückt, in erhöhtem Maß

selbstreferentiell sind.

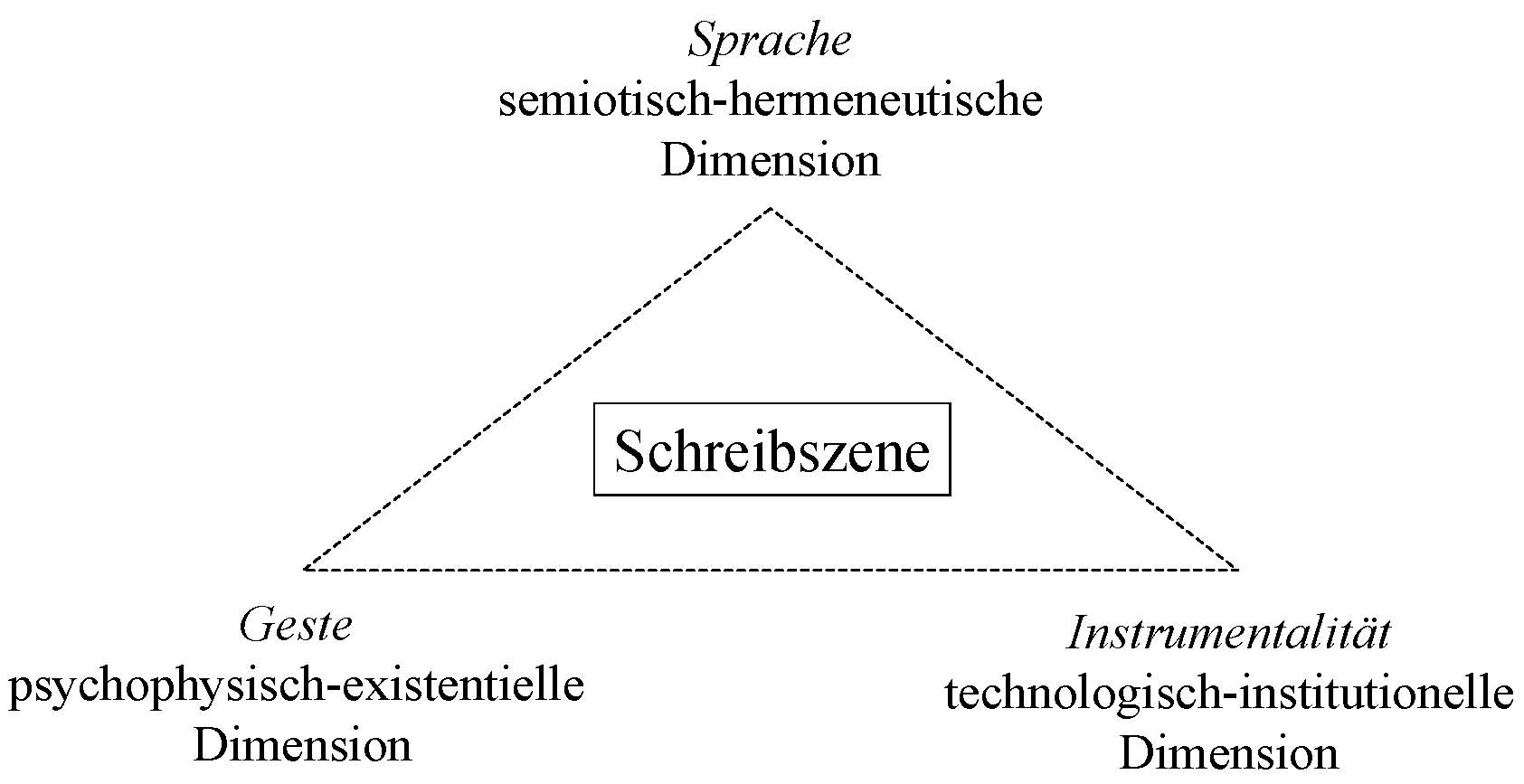

So ergibt sich, daß das literarische oder poetische

Schreiben, das zunächst vielleicht nur semiotisch und vor allem semantisch

wirkt, die anderen Dimensionen der Schreibszene, die technologische und die

körperliche Dimension, notwendigerweise auf die eine oder andere Art

mitschreibt, semiotisch zur Geltung bringt. Und umgekehrt müssen diese beiden

Dimensionen als notwendige Bedingungen der semiotischen Dimension erscheinen.

Die Dimension der literarischen Schreibszene sind ineinander verschränkt und

gehen ineinander über; sie bringen sich gegenseitig hervor, stehen aber

gleichzeitig in einem Kräftespannungsverhältnis, in dem keine Dimension zu

schwach werden darf, wenn das poetische Unternehmen gelingen soll. Die

poetische Funktion, hieße das umgekehrt, wäre das, was die drei Dimensionen in

einem dynamischen Gleichgewicht hält (Abb. 3).

Abb. 3: Literarische Schreibszenen 2

Ich möchte das theoretisch Gesagte nun an den Schreibszenen

des Glauser-Textes veranschaulichen und noch verfeinern; daraus werden sich

zwei weitere Komplikationen ergeben, die auch eine Ausweitung der theoretischen

Schreibszene notwendig machen.

III Anwendung und Erweiterung der Schreibszene: poetische/dokumentarisch, TEXT/Geknitzel

Blicken wir zuerst auf die zentrale Schreibszene, in der Glosère und mit ihm

anscheinend immer noch der Erzähler über die vergeistigende Wirkung des

Druckes staunt und die Umstände der Entstehung der Rezension andeutet.

Wie schön war es, Korrektur zu lesen, welches Wunder

bedeutete es , die Sätze, die ich mühsam in einer Algebra-Stunde geschrieben

hatte, nun plötzlich gedruckt zu sehen. Was, ist es möglich, daß die Sätze

gedruckt so anders aussehen als handgeschrieben? Daß ihnen die Druckerschwärze

Geist verleiht?... (Glauser 1937b: 80).

Das semantische Was und Wie des Schreibens ist hier noch

fast vollständig zurückgehalten und wird erst im Anschluß nach und nach

entfaltet. Statt dessen kommen die technologische und die körperliche Dimension

stark zum Zug: Das Schreiben von Hand während einer Algebrastunde, die reine

Erscheinung des Druckes beim Korrekturlesen würde ich der technologischen

Dimension zurechnen; die Schreib- und Leseaktivität als solche, die offenbare

Zielstrebigkeit des Schreibens und das Staunen über die Wirkung hingegen der

körperlichen. Daraus erhellt, daß zur technologischen Dimension auch die

äußeren Umstände, die Algebrastunde und im weiteren der institutionelle Raum

gehören und zur körperlichen Dimension die psychophysische Disposition und

Aktion des Schreibenden, ja seine ganze Existenzweise. Einen Überschuß der

semiotisch-semantischen Dimension erkenne ich in der Substanz der Druckwirkung,

im "Geist". Als emphatisches Großkonnotat und zugleich Metazeichen

des Textganzen erweitert es die semantische Dimension zur hermeneutischen,

insofern nicht nur beim literarischen Schreiben, sondern bei jeder Zeichenproduktion

überhaupt, die Frage nach dem Sinn des Ganzen im Raum steht. Hier nimmt die

Wendung vom 'Geist des Druckes' die Wirkung mit einer gewissen Ironie vorweg

beziehungsweise stellt den Text insgesamt ironisch in Frage. Aber welchen Text

nun? Die damalige Rezension oder den Text Schreiben...? – Der

semantisierende "Geist" verdeutlicht, daß sich eine Schreibszene,

auch wenn sich wie in diesem Fall nicht auf den Text bezieht, der gerade

geschrieben wird, sogleich auf diesen Text projiziert und die Frage nach dessen

analogischer oder kontrastiver Schreibszene aufwirft.

Die Schreibszene des Pseudonyms "Pointe-sèche"

setzt sich aus verschiedenen Folgen zusammen; die zentrale Folge geht der

vorigen Schreibszene unmittelbar voraus:

Ich muß vorsichtiger sein und mich mit einem Pseudonym

begnügen. Nach vielen Beratungen haben wir ein gefunden:

"Pointe-sèche", auf deutsch: "Grabstichel", das Gerät, das

die Radierer brauchen, um direkt auf die Kupferplatte zu zeichnen...

Letzte Woche

ist im Journal helvétique ein Artikel erschienen, der die Unterschrift trägt:

"Pointe-sèche" (Glauser 1937b: 79f.).

Sie aktualisiert zusammen mit der technologischen und der

körperlichen Dimension auch explizit die semantische, steht doch die Bedeutung

des Wortes zunächst in Frage. Sie betonen beide, erst recht im Kontrast mit dem

"Geist" das Schreiben als solches. Die semantischen Metazeichen, die

das Schreibgerät explizit oder implizit erläutern, sind wohl eher als Schärfe

des Stils und Gültigkeit des Urteils und weniger als Mühe des Schreibens zu

deuten. Die zur psychophysischen oder gar existentiellen Dimension erweiterte

Körperdimension müßte hier auch das Identitätsproblem fassen können. Hier wird

deutlich, daß und wie die Übergänge zur semantischen Dimension, in der die

Bedeutungen und das Verstehen implizit oder explizit problematisiert werden,

nicht nur aufgrund ihrer grundsätzlichen Verschränktheit, sondern auch in bezug

auf ihren Einzugsbereich fließend sind.

Ich nehme noch rasch die verschnitzelten Bänke und die Platon-Übersetzung dazu:

Die Schulbänke sind alt und verschnitzelt in der obersten,

der ersten Klasse. Viele Generationen haben die Schärfe ihrer Taschenmesser am

weichen Holz geprüft.

Und ein Absatz später:

"Meine Weisheit möchte eine geringe und eine

zweifelhafte sein, da sie wie ein Traum ist...", übersetzte Buscarlet,

dessen Nacken mit Pickeln übersät ist. Sein Gesicht ist bleich. Er arbeitet

zuviel, denn er ist Primus und will diesen Titel behalten (Glauser 1937b: 78).

Die erstere der beiden Schreibszenen ist fast nur noch

technologisch-physisch geprägt, und das Schreiben selbst steht als semiotische

Aktivität überhaupt in Frage. In der zweiten Schreibszene, wenn das Lesen und

Übersetzen denn als metonymische Schreibszene gelten soll, ist die

psychophysische Dimension in der Anstrengung des Primus erhalten, die

technologische dagegen läßt sich nur über die topischen Platon-Konnotationen

erschließen: Sokrates bringt als ausgesprochener Schriftskeptiker seine

schriftlose Traumweisheit in Anschlag. Gleichzeitig repräsentiert der

Platon-Text jedoch den Inbegriff eines Textes als abgeschlossenes und

sinnerfülltes Ganzes. Deutlicher und konkreter als vorhin mit dem

"Geist" evoziert die semantische Dimension mit dem Text eine globale

Referenz der Schreibszene.

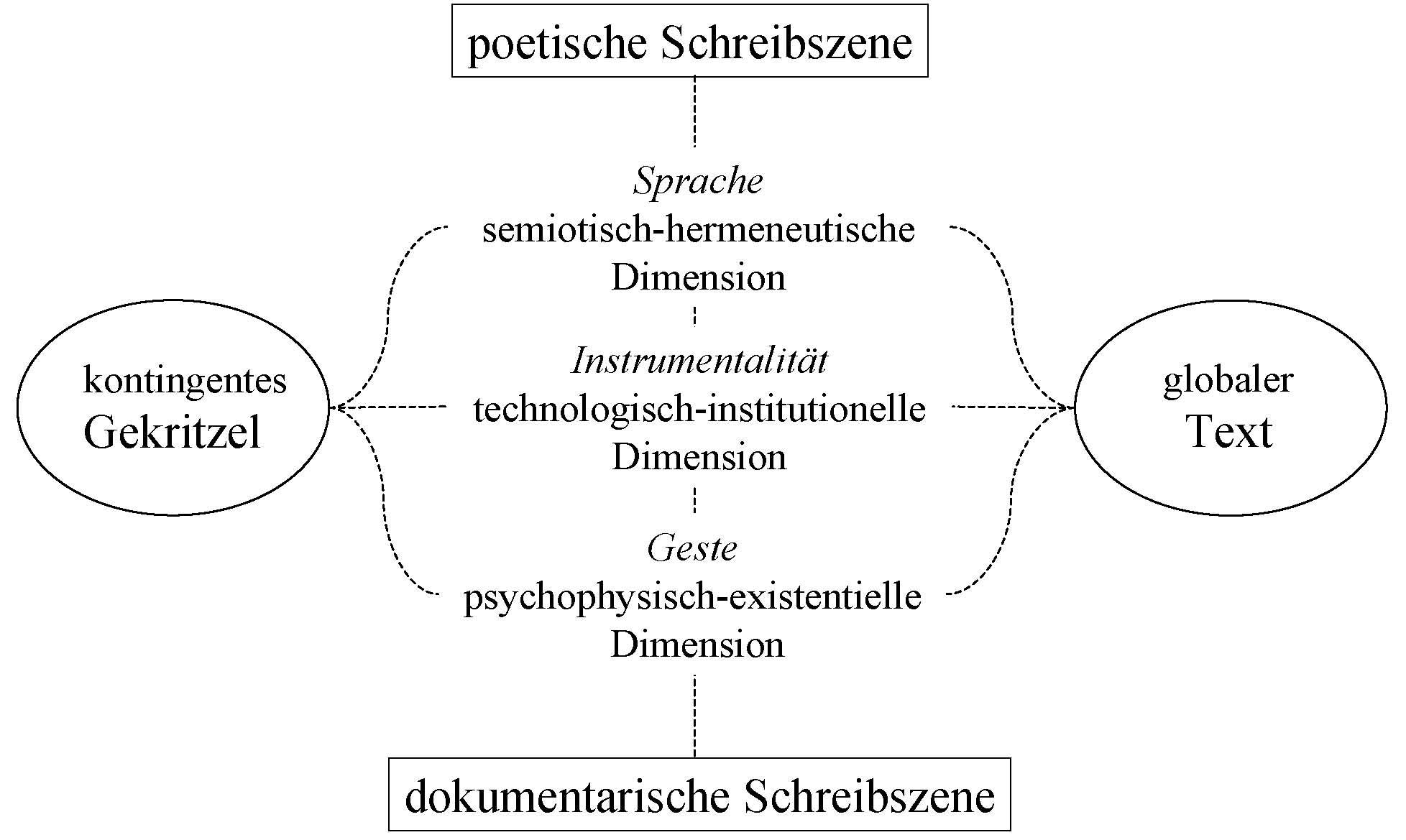

Nun kann ich die theoretische Schreibszene noch einmal um

zwei Punkte erweitern; der eine ergänzt sie, der andere entgrenzt sie. Zum

ersten Punkt: In den betrachteten Schreibszenen, ganz deutlich in der letzten,

lassen sich zwei Extrempole des Spektrums ausmachen, zwischen denen sich alles

Schreiben bewegt: Den einen bildet der ganze und sinnerfüllte Text, TEXT mit

Majuskeln, Text als ideale, absolute, globale Referenz, den anderen das kaum

noch Schreiben zu nennende Gekritzel, ein Quasi-Schreiben, kontingent,

fragmentarisch, ephemer, dysfunktional in bezug auf das, wozu literarisches

Schreiben sonst zu dienen scheint, nämlich Textproduktion.

Daraus ergibt sich der zweite Punkt: Das polare Spannungsverhältnis zwischen

globalem Text und kontigentem Gekritzel bildet

gleichsam einen äußeren Rahmen, welcher der von Campe abgeleiteten Schreibszene

bislang fehlte. Bis anhin und innerhalb des Textes wurde sie durch die

Wechselwirkung zwischen poetischer Kraft und dem Zusammenspiels der drei

miteinander verschränkten Dimensionen konstituiert. Doch diese innere erzählte

Schreibszene bleibt nur so lange erhalten, als sie von der Schreibszene des

erzählenden Textes ferngehalten wird. "Gerade der Abgrund ihrer Selbstreferenz

öffnet Texte nach außen", so hat Friedrich Kittler den kritischen Punkt

der poetologischen Immanentisierung und damit die Notwendigkeit von dokumentarischen

Analysen markiert (Kittler 1988: 50). Wenn der erzählende Text selbst als

dokumentarische Gewordenheit und Gemachtheit unweigerlich in den Blick rückt

und somit den materiellen und metaphorisch-begrifflichen Rahmen durchbricht, so

löst sich die poetische Schreibszene in ihre einzelnen Dimensionen

beziehungsweise in die fragmentarisch dokumentierten Materialien und Praktiken

auf. Weil dieser poetisch-begriffliche Textrahmen in der Alltagskommunikation

keineswegs die Regel ist, hat Otto Ludwig in seinem linguistisch orientierten

Modell eine vierte Dimension zu den drei etwas anders als in der literarischen

Schreibszene von Campe und Stingelin gelagerten Dimensionen hinzunehmen müssen,

die er die operative Dimension nennt.4

Erst diese operative Dimension, deren Paradefall dann natürlich auch

die Textproduktion ist, integriert die anderen drei, und Ludwig unterscheidet

deshalb grundlegend zwischen integriertem Text-Schreiben und nicht-integriertem

sonstigem Schreiben.

Im Übergang von der poetologisch-philologischen Betrachtung zur

dokumentarisch-philologischen Betrachtung des literarischen Schreibens braucht man

nun so etwas wie eine operative und integrative Dimension, weil die poetische

Funktion nur noch als eine ideale Möglichkeit gelten kann. Aber es zeigt sich

rasch, daß auch und gerade beim literarischen Schreiben die Produktion von Text

im Sinn eines abgeschlossenen und sinnerfüllten Ganzen selbst nur eine, wenn

auch ideale und wirkungsmächtige Möglichkeit ist, welche die heterogenen

Schreibpraktiken und singulären Schreibakte nicht zu integrieren vermag, ja daß

diese der Textproduktion geradezu Widerstand leisten. Die moderne Literatur

thematisiert ja gerade diese desintegrierenden Momente besonders häufig und

stark. Und so muß man auch das Verschnitzeln der Bänke im Spannungsverhältnis

zum Platon-Text verstehen. Was man für die dokumentarisch-philologische

Betrachtung braucht, ist also weniger ein ideales Textmodell, als genau das aus

dem Glauser-Text gezogene heuristische Spannungsverhältnis zwischen

globalem Text und kontingentem Gekritzel (Abb. 4).

Abb. 4: Literarische Schreibszenen 3

In den letzten Jahren haben neben der Schreibforschung auch

die Textgenetik und die Editionsforschung sowie die Faksimile-Editionen

(Nietzsche, Kafka, Walser) und entsprechende Publikationen der Literaturarchive

dazu beigetragen, das Schreiben auch möglichst jenseits oder diesseits des

Telos des globalen Textes zu betrachten. Das im Schweizerischen Literaturarchiv

angesiedelte Projekt "Textgenese und Schreibprozeß" hat mit Schwergewicht

auf Glauser und Christoph Geiser und einem erweiterten Kreis von Untersuchungen

unter dem Titel "Anfangen zu schreiben" versucht, noch verstärkt auf

das konkrete, singuläre und situative Schreiben in seiner institutionellen,

technischen, materiellen und existentiellen Bedingtheit und Umständlichkeit zu

fokussieren. Daraus möchte ich Ihnen

zum Schluß nun noch ein paar Ausschnitte vorlegen, die Einblick geben in die dokumentarischen

Schreibszenen Glausers im Spannungsfeld von Text und Schreiben.

IV Kurze Revue der Schreibszenen in Wert und Nachlaß

Friedrich Glausers literarische Anfänge, von denen auch der Text Schreiben...

erzählt, scheinen typisch zu sein für das literarische Anfängertum.

Der Anfänger möchte nämlich gerade sich selbst überspringen und

seine Produkte als fertige und ganze Texte, Bücher oder Werke der reifen Meisterschaft

erscheinen lassen. Die probaten Mittel dazu sind etwa motivische Remakes, stilistische Imitationen,

überhebliches Urteilen oder avantgardistisch-revolutionäre Posen. Aber gerade

ihr zur Kenntlichkeit entstellter Gebrauch verrät den Anfänger, den sie als

Könner maskieren sollten.

Glosère selbst erscheint im Text Schreiben... als ein Schreiber,

der den Text zügig runterschreibt. Als ein solcher tritt auch der Protagonist einer

frühen, zwischen 1917 und 1919 entstandenen Novelle mit dem Titel Der Käfer

(der Gedanke an die 1915 erschienene Verwandlung Kafkas ist durchaus berechtigt). Nachdem

dieser Dichtergenie namens Georg von Ehrenstein zwei Gedichtbände nur so zu Papier geworfen

hat, gerät er als Dramatiker dann ins Stocken, unzählige Entwürfe landen im

Papierkorb und der Käfer krabbelt als Halluzination des horror vacui und horror

scripturae auf dem weißen Papier. Schließlich läßt er das

Schreiben ganz bleiben, und dann gibt auch der Käfer Ruhe (Glauser 1917/1919).

Auch Glauser selbst war bekannt für seine rimbaudhaften Attitüden, die der

Käfer-Protagonist vorführt; er galt in seinen Kreisen als der kommende

Mann. Er scheint sich schnell daran gewöhnt zu haben, druckfertige Manuskripte und,

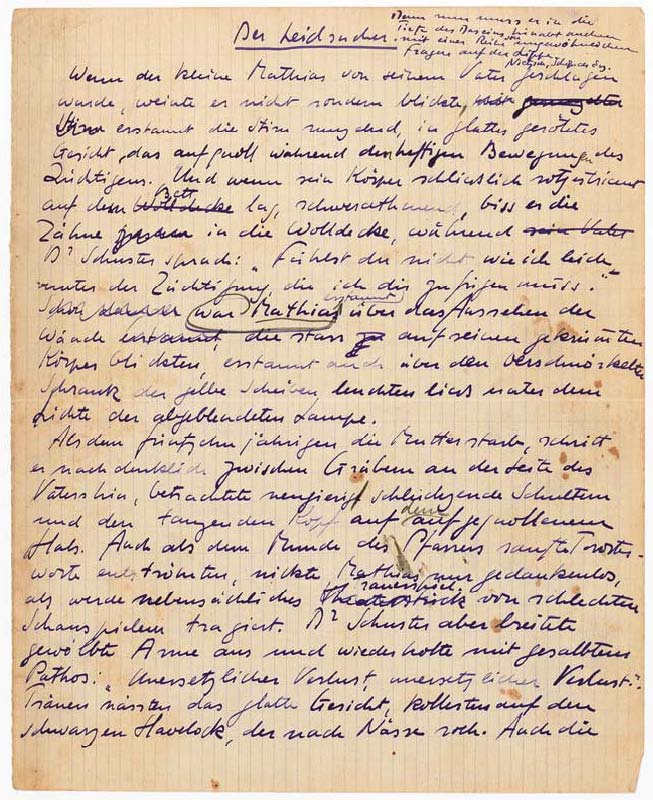

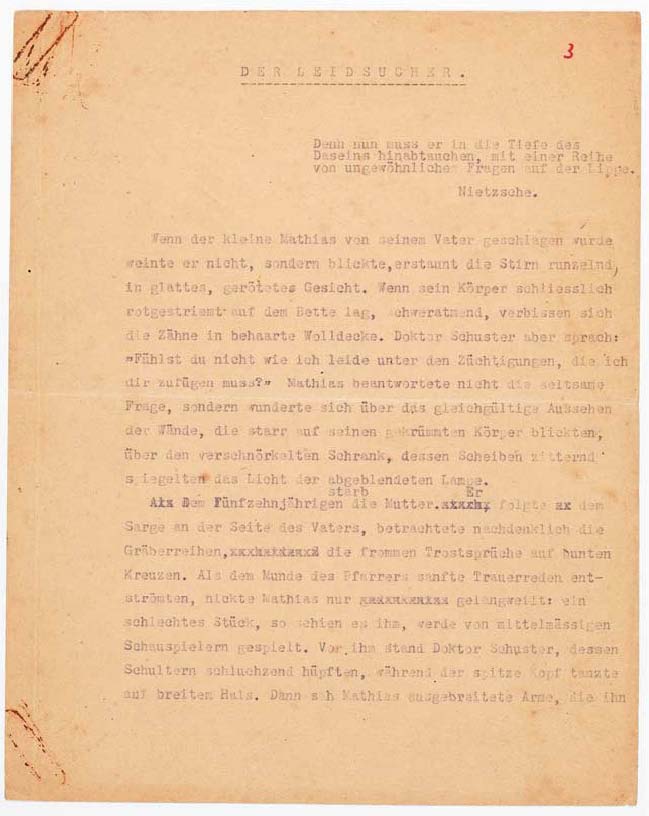

wenn immer möglich, Typoskripte anzufertigen, und er kann sicher als einer der

frühesten schreibmaschinenversierten Schriftsteller gelten. Der dokumentarische

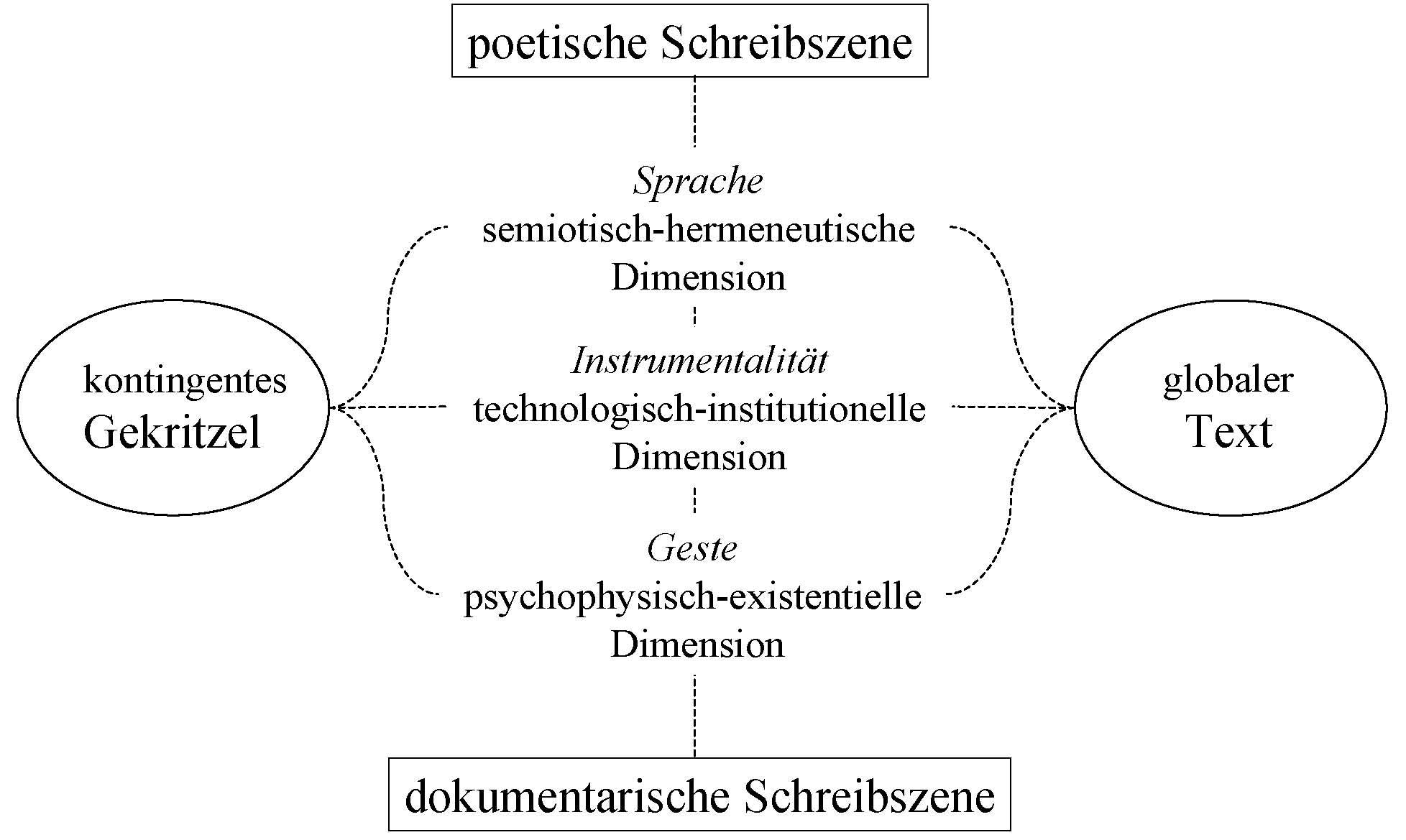

Befund im lückenhaften Nachlaß kann dies bestätigen: Vom frühen

Glauser, daß heißt bis zum Eintritt in die Fremdenlegion im April 1921,

gibt es keine Notizzettel, Notizhefte oder Einzelblätter mit Stichworten, Konzepten,

Personenlisten, wiederholten und abgebrochene Anfängen etc., die das Schreiben

unmittelbar als heterogene Praktiken des Zögerns oder als homogene Praxis des Planens

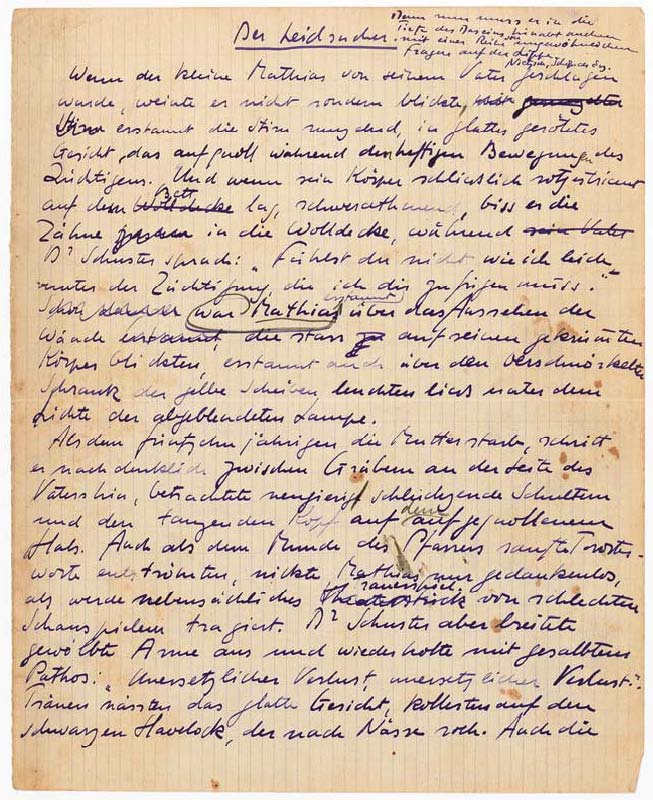

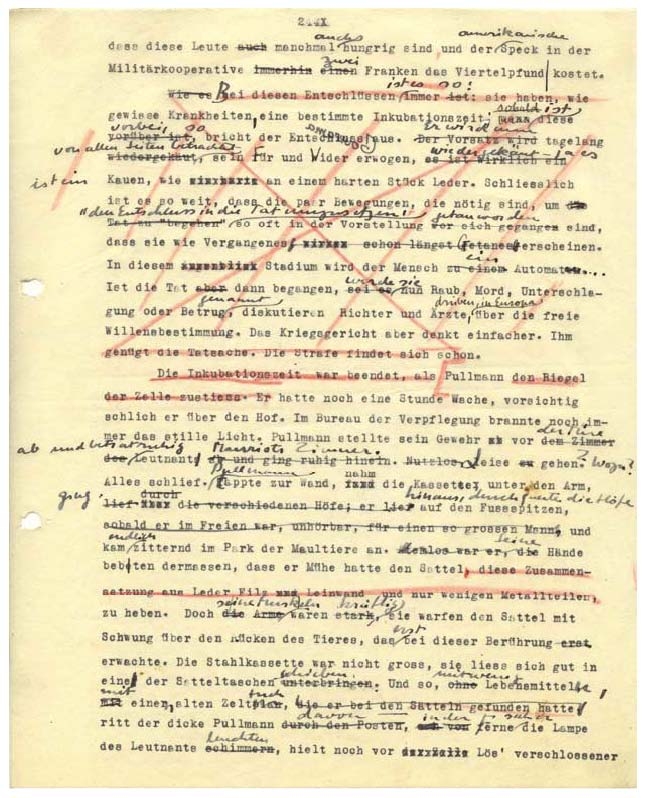

dokumentieren würden. Glausers Schreiben tendiert zum druckfertigen Manuskript

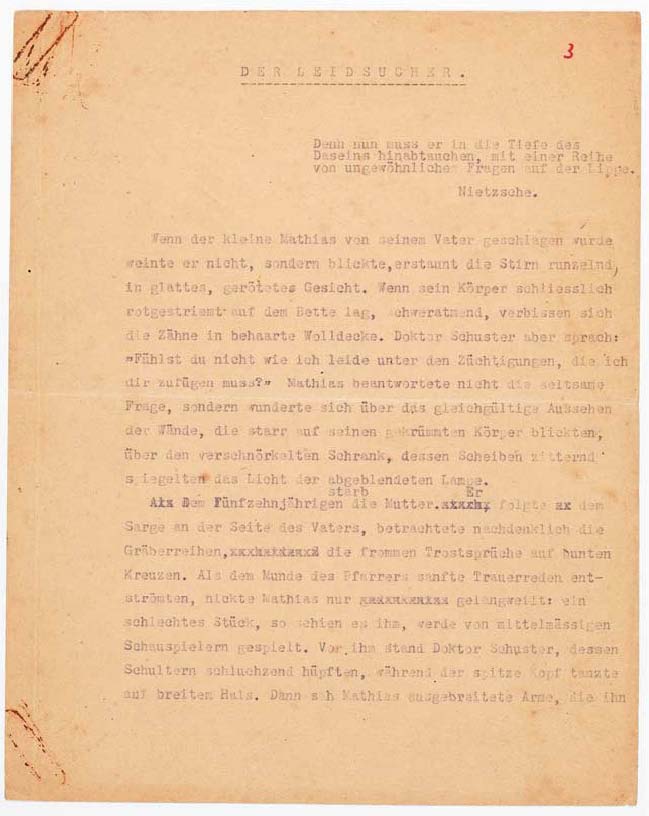

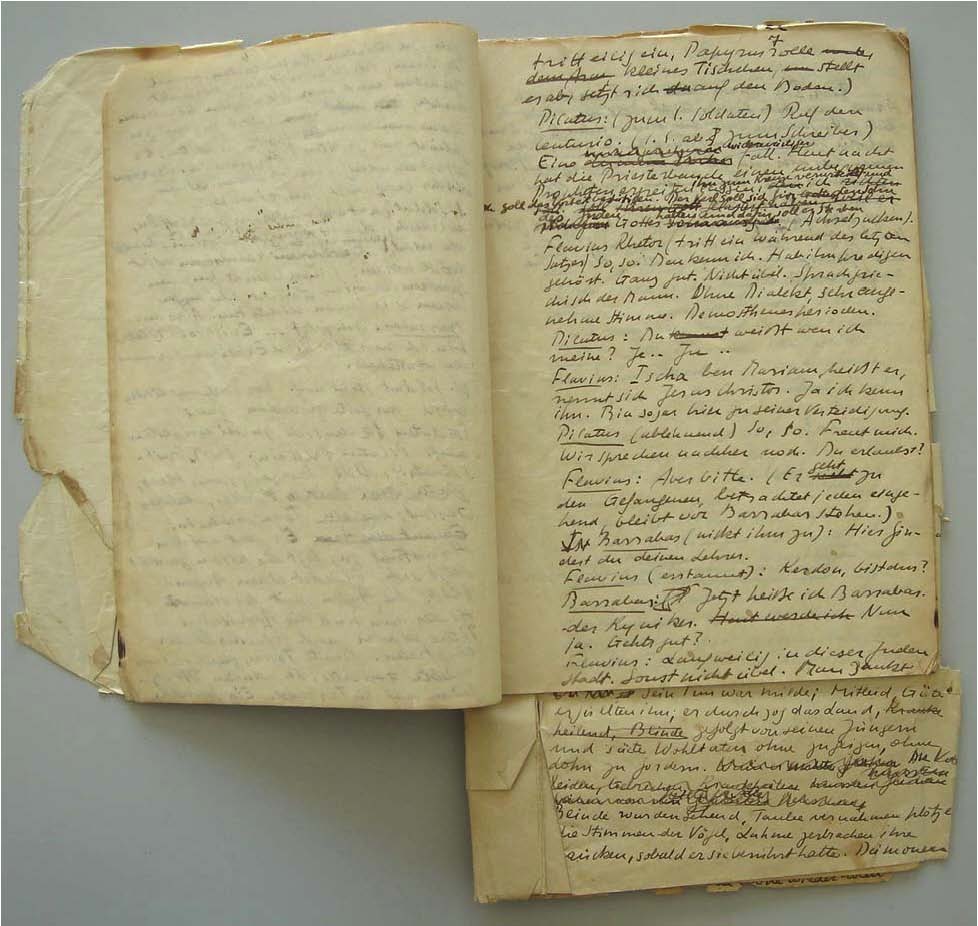

(Abb. 5) beziehungsweise zum wenig bis mittel von Hand überarbeiteten

Typoskript (Abb. 6) Die Reste und Spuren des zögerlichen Beginnes, des

Verwerfens und Abbrechens scheinen entweder gar nicht erst entstanden oder dann

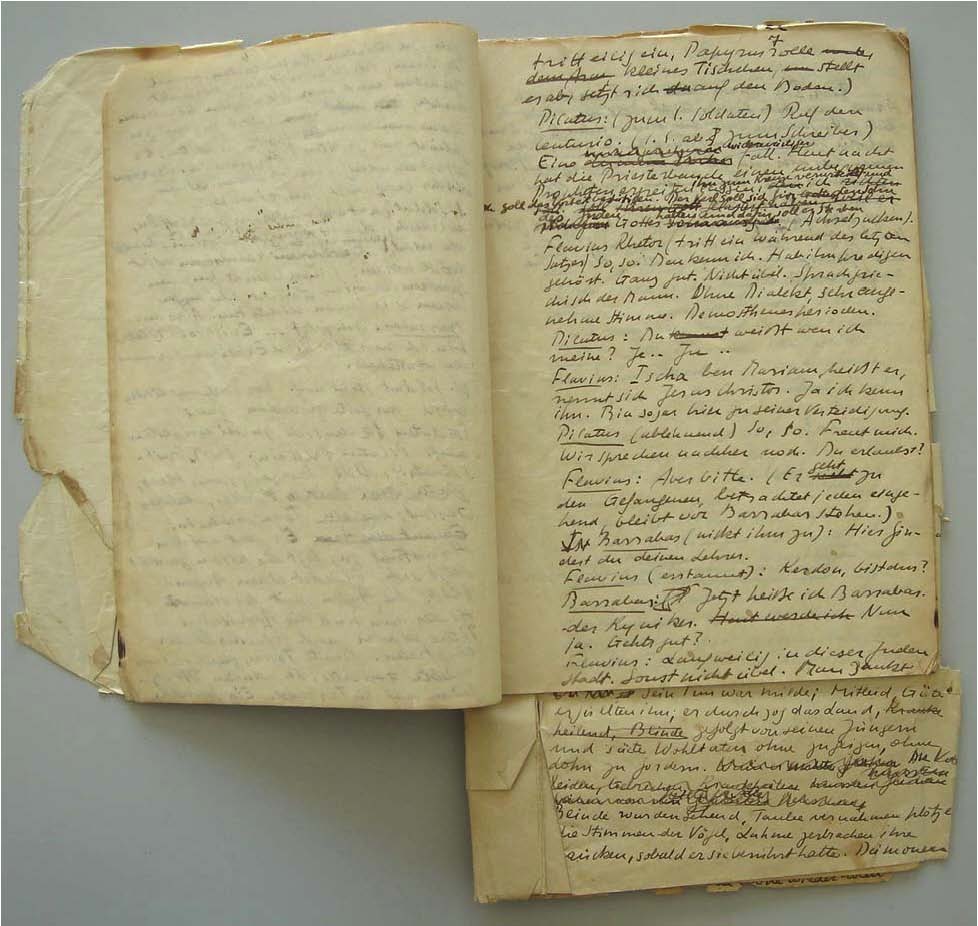

getilgt worden beziehungsweise verloren gegangen zu sein. Unfertige und stark

überarbeitete Texte wie im Fall des Manuskripts des Christus-Dramas Die

Bekehrung (1919/20) oder von Mattos Puppentheater (1919/20) scheinen eher

Ausnahmen zu sein (Abb. 7).

|

|

| Abb. 5: Friedrich Glauser (zwischen 1916 und 1920): Der Leidsucher.

Manuskript. SLA-Signatur D–42 (Sammlung Binswanger).5 |

Abb. 6: Friedrich Glauser (1919/1920): Der Leidsucher.

Typoskriptdurchschlag. SLA-Signatur A–1. |

Abb. 7: Friedrich Glauser (1919–1920): Die Bekehrung. Manuskript. SLA-Signatur

A–3–e–8.

Die Briefe, die keineswegs frei von Stilisierungen sind,

ergeben ein uneindeutigeres Bild. 1918 etwa bekennt er sich schon zur Arbeitsweise

Flauberts, was die strenge Selbstkritik und die konkrete Überarbeitungsmethode

angeht: Er habe eine Novelle begonnen, aber "fünfzehn Seiten sind sofort

in den Papierkorb gewandert, und zwei sind geblieben. Wenn ich den Größenwahn

hätte, würde ich sagen, daß ich in den Fußstapfen Flauberts

wandle."6 Wenn

Glauser später in seinen Briefen davon berichtet, Texte in einer Nacht

runtergeschrieben zu haben, so mag das fallweise zugetroffen haben; aber ebenso

sind Klagen über den endlosen Aufschub vor dem Schreibenanfangen und die

überwindbaren Stockungen überliefert.

In dieser ersten Phase dominieren in der dokumentarischen Schreibszene die semantische

und die psychophysisch-existentielle Dimension des Schreibens, das heißt die

technologische Dimension (die man durch manche Schreibszene wie zum Beispiel die

Zürcher Schreibmaschinenszenen noch hervorheben könnte) steht ganz in

deren Diensten. Aber es wäre wohl schon hier falsch, den frühen Glauser

gemäß der von Louis Hay eingeführten und seither mehrfach

weiterentwickelten Unterscheidung zwischen einem programmierten,

textorientierten einerseits und einem prozessualen,

schreibdynamischen Typus andererseits dem ersteren zuzuschlagen

(Hay 1984: 313f.).

Der mittlere Glauser, das heißt von 1925 (nach Rückkehr aus

der Fremdenlegion, Paris und Charleroi) bis 1936, der dann auch die längeren

Texte verfaßt, muß in den Schreibprozeß eintauchen wie

Wachtmeister Studer in das Milieu seiner Fälle. Studer macht in Schlumpf

Erwin Mord nur dysfunktionalen Gebrauch des Notizbuches, malt Männlein

oder benutzt es als Deckung; er muß den Fall ebenso ohne Notizen lösen

wie Glauser die Geschichte ohne Brouillon und wohl auch ohne sonstige Vorarbeiten

schreiben muß (daß er für die Studer-Romane verschiedene Literatur

benutzte, wäre dann eine andere Frage). Wenn Glauser in einem Brief davon spricht,

daß er den Schluß von Matto regiert "ohnehin nicht

'broullonieren'" könne, so scheint die Rede von Brouillons mehr eine Art

Deckung und Trost für die Ungewißheit des Fortgangs des Schreibens zu

sein.7 Tatsächlich

sind aus dieser Zeit auch keine Notizen überliefert.

Die Kehrseite dieses Eintauchens ist, daß ihm die Story entgleitet wie Studer

seine Fälle.Im wechselnden Ton der Verzweiflung und des Stolzes klagt er darüber,

daß ihm die Sache "zu poetisch" gerate,8

er sehe "vor lauter Details die ganze Handlung nicht mehr". Er

habe sich noch nie "so abgeplagt wie mit diesem Roman", gemeint ist Matto regiert,

"nicht einmal mit meinem Legionsroman. Und doch ist er noch immer voller

flottements".9 Auch das

Anfangen und Wiederanfangen wird problematisch: Wenn er nicht in den Schreibfluß eintauchen

kann oder immer wieder herausgerissen wird, so muß er von vorne anfangen oder radikal

bis zur Unleserlichkeit überarbeiten. Der Text im Sinn eines Ganzen wird sozusagen vom

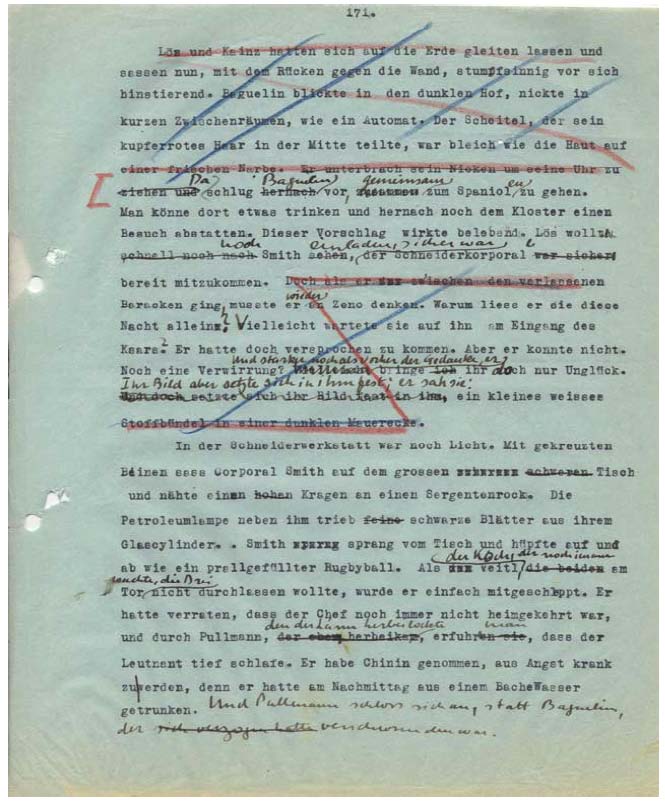

Schreiben überflutet und weggeschwemmt, auch wenn schließlich doch erreicht. Das

ist im Nachlaß recht deutlich dokumentiert, am anschaulichsten im Typoskript des

Legionsromans Gourrama, an dem er neun Jahre immer wieder gearbeitet hat (Abb. 8).

Abb. 8: Friedrich Glauser (1929–1937): Gourrama. Typoskript und

Typoskriptdurchschlag: 171 & 244. SLA-Signatur A–2–a.

Der Vergleich zwischen dem fahndenden Studer und dem schreibenden Glauser ist keineswegs

gesucht und erweist sich noch in anderer Hinsicht als triftig.10 Er läßt die

technologische Dimension noch erheblich stärker und mit ihr die existentielle in

ganz fundamentaler Weise hervortreten. Schlumpf Erwin Mord und Matto regiert

sind regelrechte Aktenromane. Es wird verhört und protokolliert, untersucht und

begutachtet, Akten werden zitiert, kopiert, manipuliert, vernichtet. Studers skeptischer

Umgang mit den aktenförmigen Redeformen, Papieren und Schriftverfahren zeigt,

daß er sich der existenzentscheidenden Bedeutung der Akten bewußt ist.

im Schatten von Studers Ermittlungen führt die Narration die aktenförmig

hervorgebrachten Existenzen an jenen Punkt zurück, wo sie durch diese Diskurspraktiken

dem namenlosen Leben entrissen worden sind.

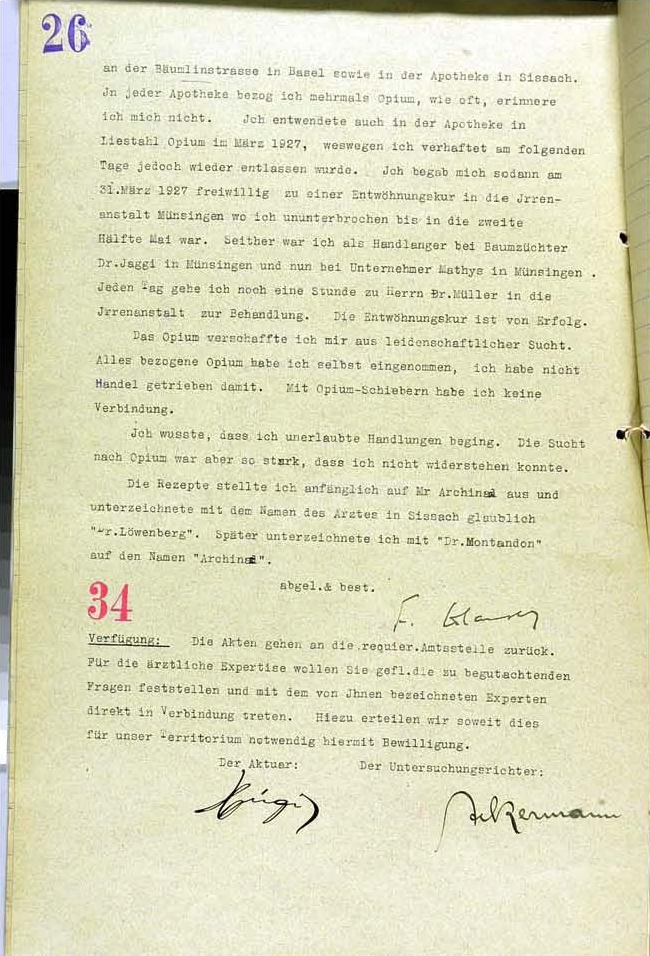

Glauser selbst kann sich, das ist bekannt, eines stattlichen

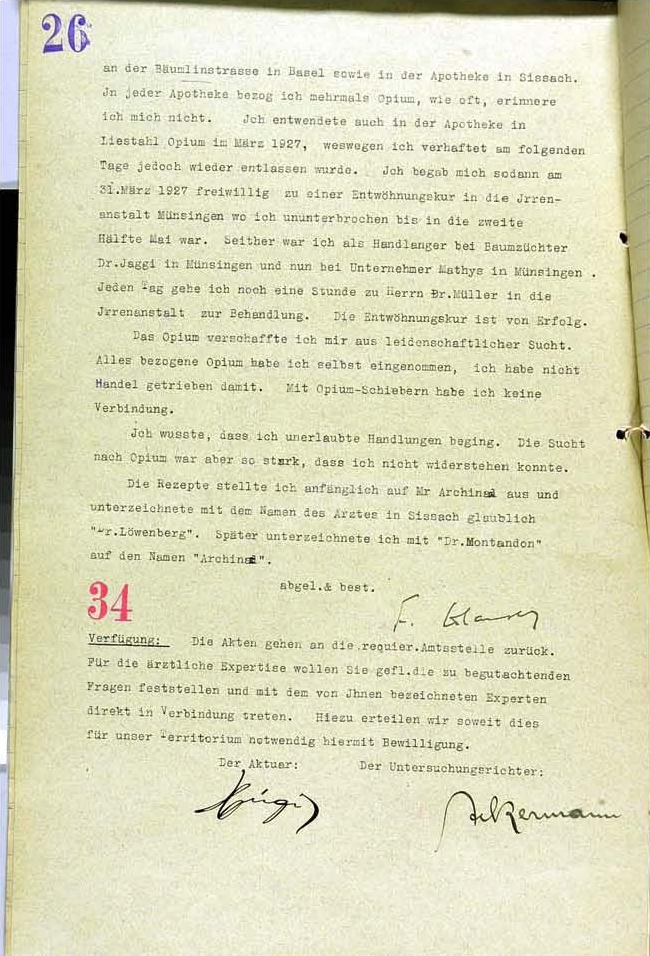

Aktenstapels rühmen, in dem sich seine Existenz verschrieben findet

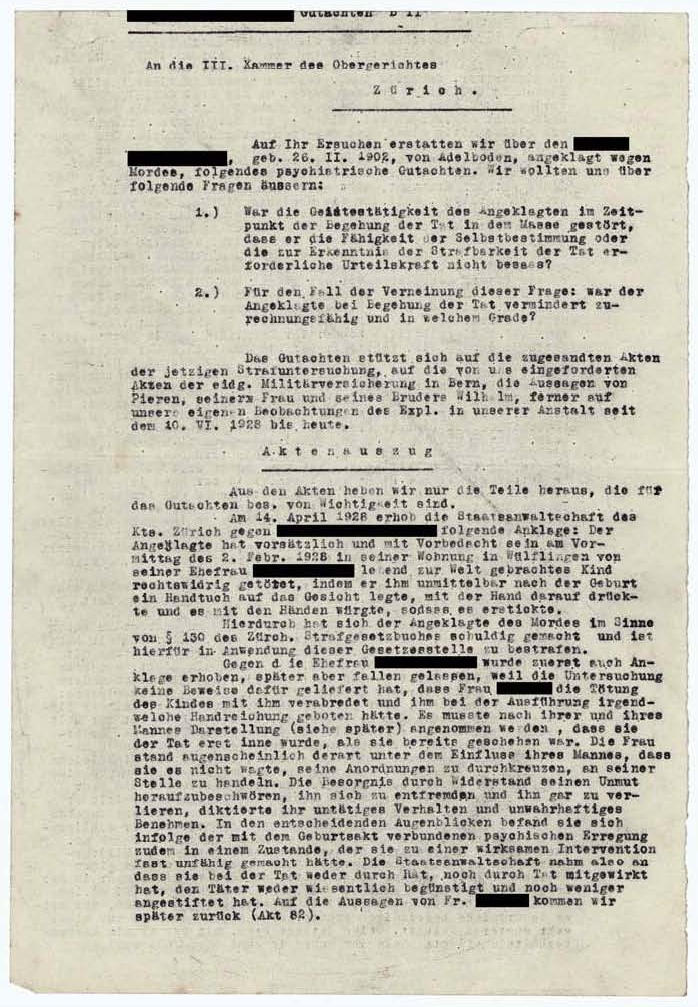

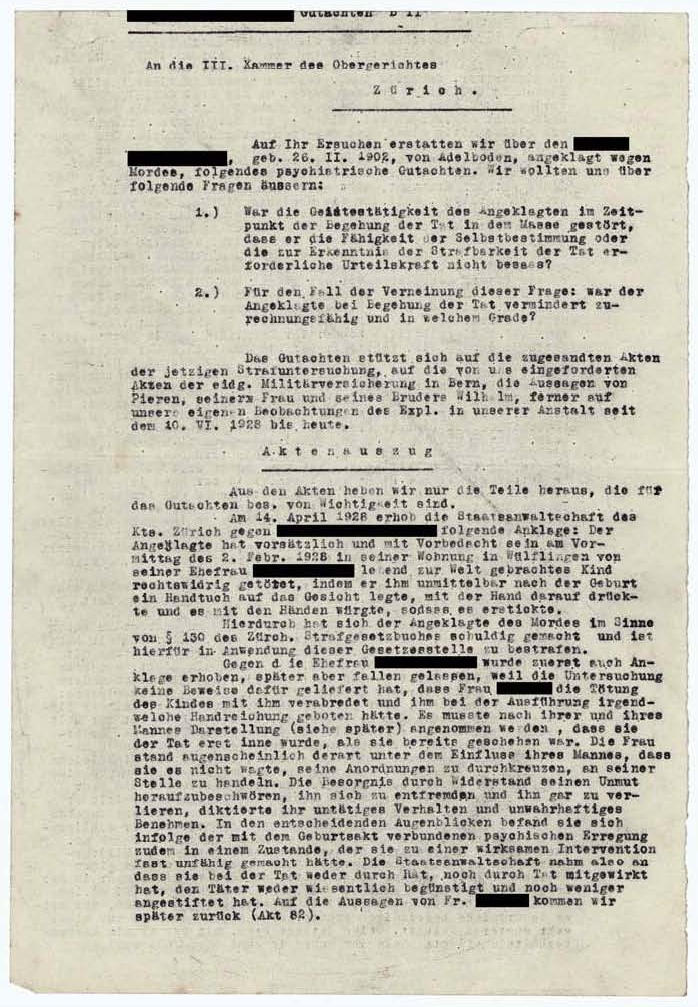

(Abb. 9). Es ist mittlerweile auch bekannt, daß Glauser, als er in der

Irrenanstalt wegen seiner Schreibmaschinenfertigkeit zum Abschreiben von Akten

herangezogen wurde, einen Durchschlag für sich abgezogen hat, um daraus teils

wörtlich den Demonstrationsfall des Kindermörders Pieterlen in Matto

regiert zu gestalten (Abb. 10, vgl. Glauser 1936/1937). Glauser erweist

sich nicht nur in seinen Kriminalromanen gleichsam

als Diskursanalytiker in eigener Sache, indem er die schrift- und aktenförmigen

Diskurspraktiken der Polizei, Justiz und Psychiatrie bis ins Dokumentarische

hinein literarisch vorführt. Hier muß der Philologe, will er sich Glausers

Sache gewachsen zeigen, auch zum Diskurshistoriker werden.

|

Abb. 9: Protokoll eines Verhörs mit Friedrich Glauser, angeklagt wegen

Opiumdiebstahls, Liestal 1928, Staatsarchiv des Kantons Baselland, Liestal, StABL GA 4003

Überweisungsbehörde UeB 02.02.03.01.17 Nr. 828 (1928).

|

|

Abb. 10: Typoskriptdurchschlag, den Glauser beim Abtippen von Akten anfertigte und

zurückbehielt, vermutlich 1931, SLA.

|

Nach den drei Studer-Romanen hat Glauser genug von der Unwägbarkeit des Schreibprozesses:

"[...] es ist zum ersten Mal, daß ich versuche, zuerst einen Plan zusammenzuleimen,

bevor ich mit der anderen Arbeit beginne. Und es fällt immer schwer, die Arbeitsmethode zu

ändern",11

bekennt er in einem Brief, nachdem er schon seit einem Jahr tatsächlich begonnen hat,

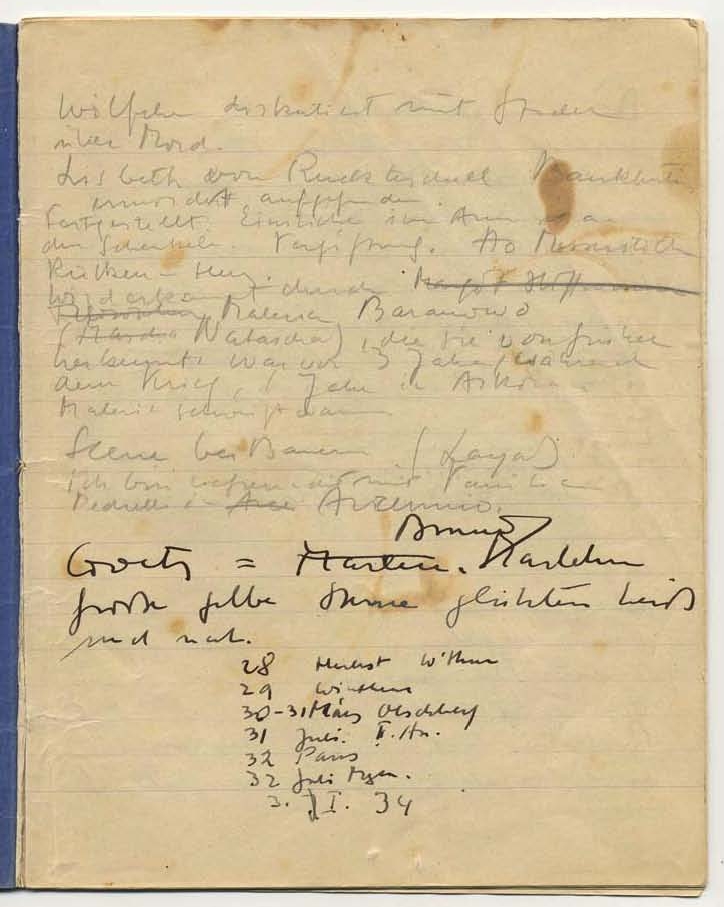

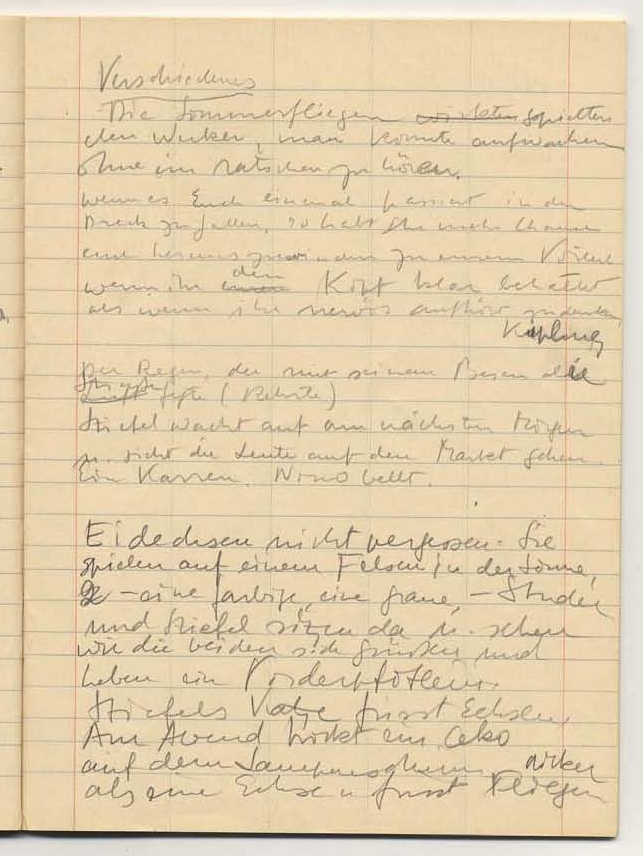

Notizhefte zu beschreiben. Darin finden sich elementare Szenenskizzen, Personenlisten mit

Namenszuordnungen, zwischendurch lyrische Einsprengsel, Kolonnenaufstellungen mit Glausers

Lebensstationen, sogar eine zeichnerische Skizze. Die literarischen Notizen beziehen sich

hauptsächlich auf das Projekt des Ascona-Romans, an dem er bis zuletzt arbeitet und in

dem er den neuen Ehrgeiz des programmierten, textorientierten Schreibens realisieren möchte

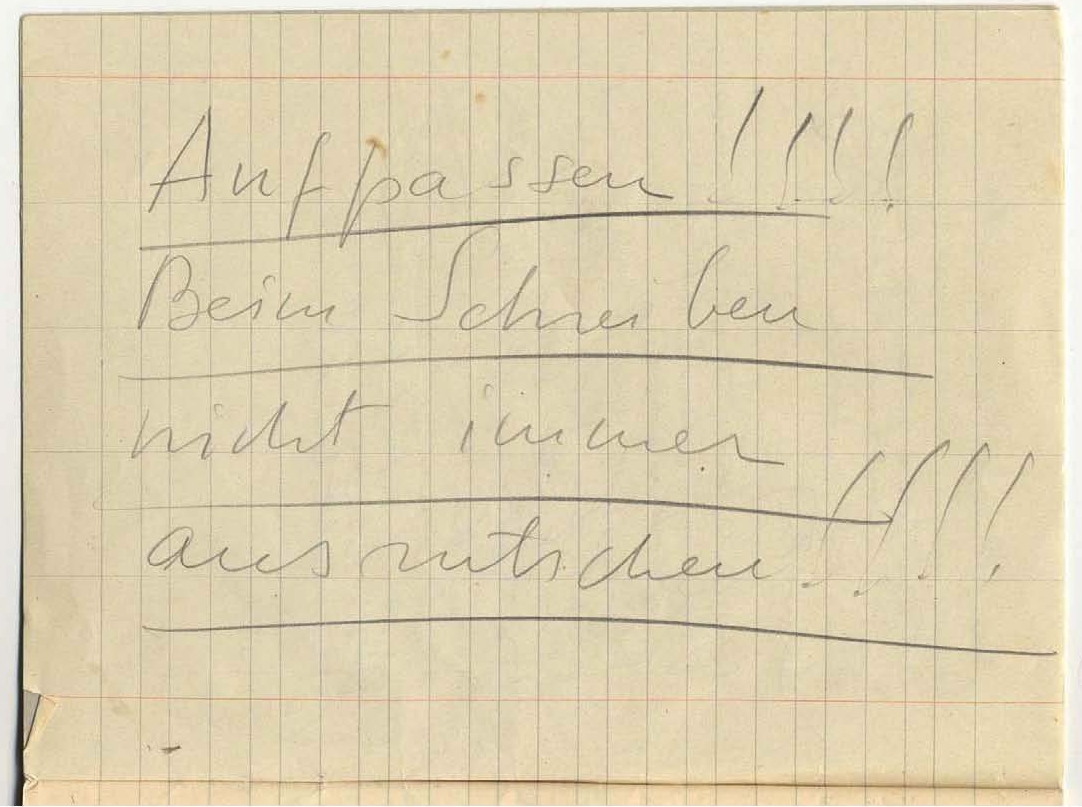

(Abb. 11)12. Im letzten,

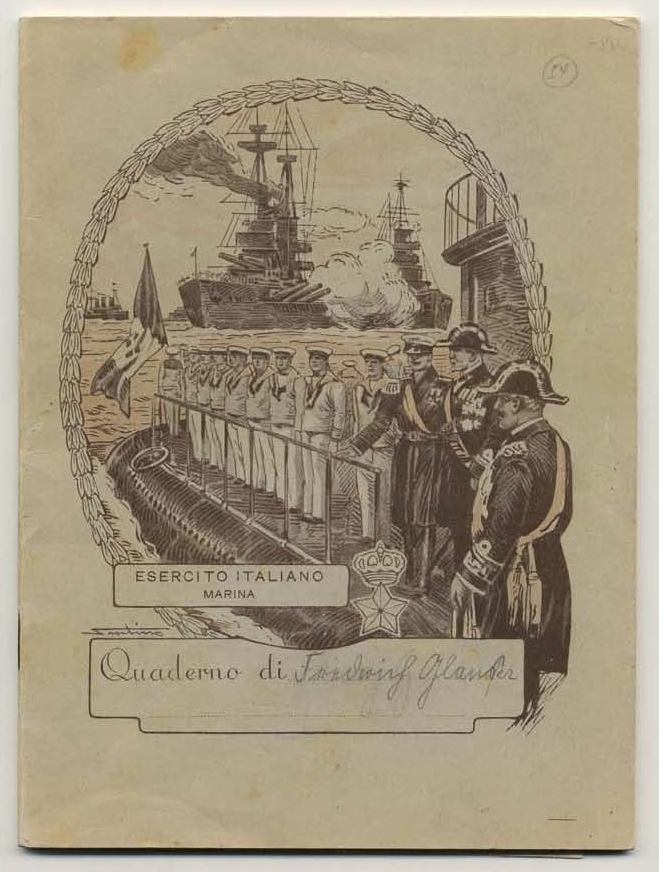

in Nervi begonnenen Notizheftes mit dem Aufdruck des "Esercito italiano / marina" mit

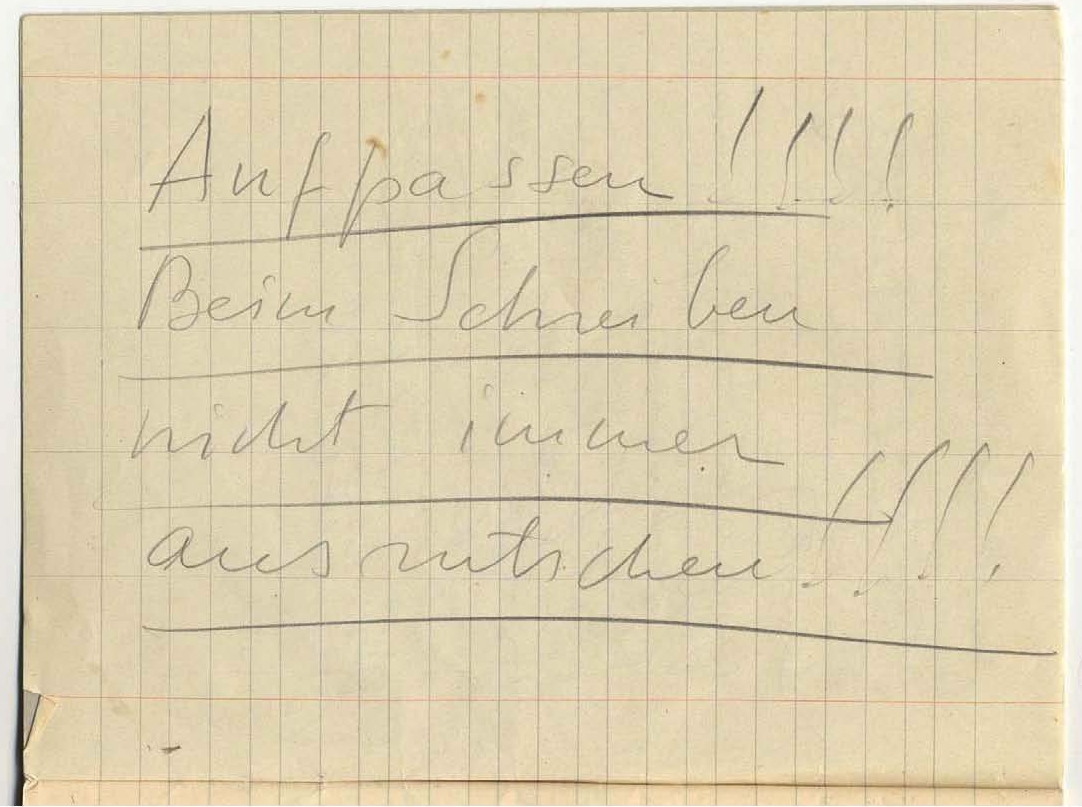

ca. 20 Seiten Notizen und Entwürfen, stellt er sogar eine Warntafel auf: "Aufpassen!!!! /

Beim Schreiben / nicht immer / ausrutschen!!!!"13 (Abb. 12 & 13), die ihn, so

darf man das wohl verstehen, davor bewahren soll, sich in den Schreibfluß hinein zu begeben.

Abb. 11: Friedrich Glauser, Blaues Notizheft, 1936/37, S. 1 und U. 1,

SLA-Signatur C–11.

Abb. 12: Friedrich Glauser, Notizheft "Esercito italiano", 1938, U. 1

und S. 27, SLA-Signatur C–11.

Abb. 13: Friedrich Glauser, Notizheft "Esercito italiano", 1938, S. 2,

SLA-Signatur, C–11.

Tatsächlich sind zum Ascona-Roman, dem auch das letzte

Notizheft mehrheitlich gewidmet ist, mehrere Anfangsfragmente erhalten, die vermuten

lassen, daß Glausers Schreiben im Hinblick auf das Ziel eines fertigen Textes

der Methodenwechsel nicht so gut bekommt (Abb. 14). Indem er nun

programmiert zu schreiben und so einen Überblick über und Ausblick auf das

Textganze zu erhalten versucht, statt sich in den Schreibfluß zu stürzen und

treiben zu lassen, scheint er aber gar keinen ganzen Text mehr fertig zu

bringen. Hier wird die semantische Dimension von der technologischen und

existentiellen geradezu erdrückt.

|

Abb. 14: Friedrich Glauser, Ascona-Roman, Typoskript, Frühjahr 1938 oder

später, 2 Bl. Folio (41,5 × ca. 22,5, linker Rand beschnitten),

4 S., S. 1f., SLA-Signatur A–3–a–3.

|

Die Zwickmühle und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, ihr zu entkommen,

können in der Tat nicht losgelöst von dem extremen Existenzdruck betrachtet werden.

Im Herbst 1938 schreibt Glauser regelrechte Bettelbriefe, die mitunter Droh‑ oder

Erpressungscharakter annehmen. Am 1. Dezember 1938 bittet er Friedrich Witz von Zürcher

Illustrierten um Vorschuß, schickt ihm anscheinend zwei "Romananfänge"

und bietet als Garantie ein 'fertiges Brouillon' feil:

Der Plan und das Brouillon des Asconeser Romans ist auch schon fertig und ich wage

nicht, das Zeug an Sie zu schicken, denn eine Angstpsychose – wie man so schön in

gewissen Kreisen sagt – hat mich überfallen, das könne wieder verlorengehen

und dann säße ich wieder da mit nichts. Begreifen Sie, daß das Brouillon

eines Romans mir – uns – wichtiger scheint als das Geld, welches wir damit

ergattern könnten. / Überhaupt, wie steht es mit Ihrem Vertrauen zu

mir?14

Mit dem 'fertigen Plan und Brouillon' kann wohl nicht viel anderes gemeint sein als das substantiell

doch recht dürftige Schreibheft des "Esercito italiano". Doch es ist keineswegs eine

Ausnahme, daß Gauser blufft; die brieflichen Vertröstungen und Rechenschaften gegenüber

den Text‑ oder Geldgläubigern scheinen oft nicht mit dem Stand der Dinge überein zu

stimmen. Ja, es macht den Eindruck, als bedürfe Glauser auch ohne Notlage, wenn nicht des kruden

Selbstbetrugs, so doch des Drucks, den Lügenkredit dann in kürzester Zeit noch buchstäblich

abzuschreiben. Aber explizit und auf diese Weise Vertrauens‑ und Geldkredit für etwas zu

fordern, was so nicht vorliegt, läßt doch auf eine akute Notlage schließen. Das

unterstreicht − allerdings jenseits jeden kausalen Zusammenhangs − der Umstand, daß

Glauser eine Woche später gestorben ist.

V Ethische Dimension

So sehr die Vertrauensfrage auch auf die äußere Ökonomie des

Schreibens bezogen ist, so verweist sie dennoch oder erst recht auf die inneren

Vertrauens‑ und Verantwortungsverhältnisse des Schreibens. Und um diese

scheint es doch in Glausers Schreiben-Text irgendwie zu gehen. Dieses 'Irgendwie'

möchte ich nun in einem letzten Punkt als ethische Dimension der

Schreibszene wenigstens noch skizzieren. Die ethische Dimension stellt die

Frage nach dem Schreiben als im weitesten Sinn politische Haltung, die

individuelles und kollektives Verhalten, das heißt Denken, Sprechen, Empfinden

und Handeln in eine mehr oder weniger kohärente Beziehung zueinander setzt. Als

solche überschreitet sie die einzelne Schreibszene und verbindet die poetische

und die dokumentarische Schreibszene, indem sie die Frage nach der

diskurspraktischen Wirkung in einer (historisch) gegebenen Realität stellt.

Ich greife noch einmal das bereits zitierte Ende des Schreiben-Textes auf:

"Nein, Herr Professor Frank war nicht für seine Hormone verantwortlich. Und

darum ist es ganz in der Ordnung, daß 'Pointe-sèche' hat hungern

müssen..." (Glauser 1937b: 84). Das Unrecht, das mit Hunger

zu sühnen war, scheint darin bestanden haben, daß Pointe-sèche

alias Glosère alias Glauser den Autor des Epos Sang eines Einzelgängers

und dessen Helden miteinander identifiziert, die Wirklichkeit und den literarischen Inhalt

aufeinander projiziert hat, um beides sich gegenseitig disqualifizieren zu lassen. Man ist

versucht, aus dem abschließenden Urteil, das der Autor-Erzähler-Glauser

über das Vergehen von Pointe-sèche-Glosère und die ausgleichende

Gerechtigkeit des Lebens spricht, eine gewisse Ironie herauszuhören. Wie ist sie zu

verstehen: Bedeutet es, daß die Identifizierung und der grobe Ton eigentlich schon

das richtige Mittel der Kritik gewesen seien. Immerhin betont der Autor-Erzähler-Glauser

zuvor zweimal, daß der "kleine dicke Mann [...] recht" gehabt habe, selbst

wenn dann "auch die Art der Verteidigung lächerlich" gewirkt habe? (Glauser

1937b: 83f.). Jedenfalls kann man die Verführung, die Eigenschaften

und das Verhalten Professor Franks weiter wirken zu lassen, auch hier noch spüren.

Trotzdem würde ich die dreifache Wiederholung des Umstandes, daß Professor

Frank im Recht gewesen und nicht für seine Hormone verantwortlich sei, allenfalls

dahingehend ironisch verstehen, daß deswegen das Buch immer noch schlecht sei. Ein

Ironiesignal könnte man schließlich in der Wendung "schon in Ordnung"

wahrnehmen, die sich auf das Verhältnis beziehungsweise das Unverhältnis von Vergehen

und Strafe bezieht. Denn daß es Glauser in der Folge gerade wegen der ihrerseits doch

recht lächerlichen Rezension immer wieder so dreckig ergehen sollte, würde man

nicht ernsthaft behaupten wollen.

Und doch scheint Glauser damit eine grundlegende Frage zu umkreisen, die ihn beschäftigt

und auf die er keine bündige Antwort geben kann, nämlich die Frage nach dem

Vertrauen in und der Verantwortung für das Schreiben, sowohl von Seiten des Schreibenden

als auch des Lesenden. Immerhin erscheint der Text Schreiben...in einem dafür

bedeutsamen Kontext, dessen sich Glauser beim Schreiben durchaus bewußt ist. Er

schreibt ihn auf explizite Anfrage als Selbstpräsentation und zur Vorankündigung

des Abdrucks seines dritten Studer-Romans, Die Fieberkurve. Erwartet wurde von Friedrich

Witz wohl etwas anderes, wohl deutlich Existentielleres über die Anfänge eines

Autors, den es nun − wir befinden uns im Jahr 1937 − als nationalen

Autor aufzubauen galt (Abb. 15). Das wird sofort klar, wenn man den redaktionellen

Lead zum Schreiben-Text liest:

Studer bleibt der alte − ein Mann mit weisem

Verständnis für die Unzulänglichkeiten der Welt und der Menschen; die

Erlebnisse aber, die auf ihn eindringen, sind eigenartig neu und aufregend. Wir

beginnen in unserer nächsten Nummer mit diesem bemerkenswerten Roman unseres

Schweizer Autors. Heute aber möchten wir Friedrich Glauser auf andere Weise zu

Worte kommen lassen und ihn von seinen ungezählten Abenteuern eines aus seiner

Schulzeit erzählen lassen. Er betitelt seine Erinnerung: Schreiben...

(Redaktioneller Lead zu Glauser 1937a).

Abb. 15: Titelseite der Zürcher Illustrierten 49,

Dezember 1937, in welcher der Abdruck der Fieberkurve beginnt.

Die Konstruktion der Entsprechungen zwischen Autor und Figur ist keineswegs grob,

aber doch bestimmt. Diesem Lead folgt indes ein Text, der von einem groben Mißbrauch

solcher Entsprechungen als Urszene einer Schreibkarriere erzählt – eine

gewiß subtile Antwort, die insofern bestimmt ist, als sie diese Entsprechungen

in Frage stellt. Aber was kann man daraus für Einsichten für das die

Verpflichtungs‑, Verantwortungs‑ und Vertrauensverhältnisse des

Schreibens gewinnen? – Christa Baumberger hat in ihrer jüngst erschienenen

Monographie zur Polyphonie bei Glauser das Spiel der Identitäten in den Texten

Glausers und die vielfältigen poetisch-dekonstruktiven Taktiken untersucht, mit

denen sich Glausers Schreiben der Festschreibung entzieht (Baumberger 2006). So

sehr er wegen des Ruhmes davon verlockt zu sein scheint und existentiell tatsächlich

darauf angewiesen ist, unterläuft Glauser solche Bestrebungen der

Majorisierung und Hegemonialisierung von vornherein, ohne sie explizit

konterkarieren zu müssen. Auch und gerade dort, wo es sich auf ein Volk

zuschreibt, betreibt dieses Schreiben, wie auch Baumberger ausführt, eine

konsequente Minorisierung oder, mit Gilles Deleuze ausgedrückt, ein

"Minoritär-Werden", ein Minder-Werden. Schreiben als ein

"schöpferisches Werden", schreibt Deleuze (1994: 205), und

"Werden heißt nicht eine Form erlangen (Identifikation, Imitation,

Mimesis), sondern die Zone einer Nachbarschaft, Ununterscheidbarkeit oder

Nicht-Differenzierung finden, so dass man sich nicht mehr von einer Frau,

einem Tier oder einem Molekül unterscheiden kann" (1993/2000: 11).

Das Schreiben kann auf nichts setzen, Vertrauen kann es zuerst und zuletzt nur in

sein Werden und Ergehen haben, das heißt in nichts. Gegen alle Versuche, sich

den ökonomischen, politischen, moralischen, narratologischen oder stilistischen

Erfordernissen anzupassen, schreibt Glauser nur wirklich, wenn er, wie er schreibt,

"vor lauter Details die ganze Handlung nicht mehr" sieht oder, etwas

verallgemeinert, vor lauter Schreiben den Text vergißt – und

schließlich doch einen solchen geschrieben haben wird.

Anmerkungen

* Der Text basiert auf dem an der Jahresversammlung der

Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Germanistik (SAGG) vom 24.

November 2007 im Schweizerischen Literaturarchiv (SLA, in der National-bibliothek,

Bern) gehaltenen Vortrag; der mündlich Duktus wurde bei der Überarbeitung

weitgehend beibehalten. zurück

1 Zum Begriff der Karriere in der Literaturgeschichte vgl.

Schneider (1981). zurück

2 Friedrich Glauser, Brief an Gotthard Schuh, La Bernerie,

10. Mai 1937. (Briefe 2: 602). zurück

3 Vgl. Brief an Charly Clerc, La Bernerie, 31. Oktober 1937.

(Briefe 2: 780). zurück

4 Vgl. Ludwig (1995): 1. Semiotische Dimension:

Produktion von Zeichen; 2. technologische Dimension: Schreiben als

Handwerk; 3. linguistische Dimension: Schreiben als Handlung (in Analogie

zum Gesprochenen aufgrund eines Wissens); 4. operative Dimension:

Integration in einen Handlungszusammenhang. zurück

5 Alle folgenden

Abbildungen mit SLA-Signatur stammen aus dem Nachlaß Friedrich Glauser,

Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern. zurück

6 Brief an Robert Binswanger, Münsingen, 4. August 1918.

(Briefe 1: 35, Anm. 4). zurück

7 Brief an Martha Ringier, Bolligen, 11. März 1936.

(Briefe 2: 192. Im Original ohne "i" nach dem "u").

zurück

8 Brief an Josef Halperlin, Waldau, 27. April 1932.

(Briefe 2: 268). Vgl. Brief an Martha Ringier, Waldau, 17. März 1936.

(Briefe 2: 194). zurück

9 Brief an Martha Ringier, Waldau, 9. April 1936.

(Briefe 2: 243f.). zurück

10 Diese Parallele zieht ein Fragment zum Ascona-Roman

explizit. Auf Studers Frage, was er denn schreibe, antwortet der Ich-Erzähler

mit "Novellen"; doch jetzt sei er an einem Roman, aber "ich weiß

nicht, ob er etwas geben wird", gesteht er. "€be", kommentiert

Studer, "[s]o etwas könne man wohl nie vorher sagen... Ob es etwas geben

werde nämlich... Es sei wie bei einem Kriminalfall..." (Glauser 1938: 261).

zurück

11 Brief an Robert Schneider, Nervi, 28. August 1938.

(Briefe 2: 865). zurück

12 Vgl. Friedrich Glauser, Blaues Notizheft, 1936/37:

S. 1 & U. 1. SLA-Signatur C–11.

zurück

13 Friedrich Glauser, Notizheft "Esercito italiano /

marina", 1938: S. 2. SLA-Signatur C–11.

zurück

14 Brief an Friedrich Witz, Nervi, 1. Dezember 1938.

(Briefe 2: 925). zurück

Literatur

Baumberger, Christa (2006):

Resonanzraum Literatur. Polyphonie bei Friedrich Glauser.

München: Fink.

Campe, Rüdiger (1991):

"Die Schreibszene. Schreiben".

In: Gumbrecht, Hans Ulrich/Pfeiffer, K. Ludwig (Hrsg.):

Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie.

Frankfurt am Main. Suhrkamp: 759–772.

Deleuze, Gilles (1993/2000):

"Die Literatur und das Leben".

In: Deleuze, Gilles: Kritik und Klinik.

Frankfurt a. M.: 11–17.

Deleuze, Gilles (1994):

"Philosophie und Minorität".

In: Vogl, Joseph (ed.):

Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen.

Frankfurt am Main: 205–207.

Glauser, Friedrich (1915/16):

"Un poète philosophe. M. Frank Grandjean".

In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1992):

Mattos Puppentheater. Das erzählerische Werk. Band I: 1915–1929.

Zürich. Limmat: 264–271.

Glauser, Friedrich (1917/1919):

"Der Käfer".

In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1992):

Mattos Puppentheater. Das erzählerische Werk. Band I: 1915–1929.

Zürich. Limmat: 22–29.

Glauser, Friedrich (1936/37; 1995):

Matto regiert. Roman.

Hrgg. und mit einem Nachwort von Bernhard Echte.

Zürich. Limmat: 89–112.

Glauser, Friedrich (1937a):

"Schreiben...".

Zürcher Illustrierte 48, November 1937: 1514–1519.

Glauser, Friedrich (1937b):

"Schreiben...".

In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1993):

Gesprungenes Glas. Das erzählerische Werk. Band IV: 1937–1938.

Limmat Verlag: 78–84.

Glauser, Friedrich (1938):

"Ascona-Roman".

In: Echte, Bernhard/Papst, Manfred (Hrsgg.) (1993):

Gesprungenes Glas. Das erzählerische Werk. Band IV: 1937–1938.

Zürich. Limmat: 255–263.

Glauser, Friedrich (1988):

Briefe 1. 1911–1935.

Hrsgg. von Bernhard Echte und Manfred Papst.

Zürich: Arche.

Glauser, Friedrich (1991):

Briefe 2. 1935–1938.

Hrsgg. von Bernhard Echte.

Zürich: Arche.

Grandjean, Frank (o. J.):

L'Épopée du Solitaire. Poème.

Genève: Édition Atar.

Hay, Louis (1984):

"Die dritte Deimension der Literatur. Notizen zu einer 'critique génétique'".

Poetica. Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft 16: 307–323.

Jakobson, Roman (1960):

"Linguistik und Poetik".

In: Holenstein, Elmar/Schelbert, Tarcisius (Hrsgg.) (1979):

Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921–1971.

Frankfurt am Main. Suhrkamp: 83–121.

Kittler, Friedrich A. (1988):

"Rhetorik der Macht und Macht der Rhetorik – Lohensteins 'Agrippina'".

In: Hans-Georg Pott (Hrsg.): Johann Christian Günther.

Paderborn/München/Wien/Zürich. Schöningh: 39−52.

Ludwig, Otto (1995):

"Integriertes und nicht-intergriertes Schreiben. Zu einer Theorie des Schreibens. Eine Skizze".

In: Baurmann, Jürgen/Weingarten, Rüdiger (Hrsgg.):

Schreiben. Prozesse, Prozeduren und Produkte.

Opladen. Westdeutscher Verlag: 273–287.

Schneider, Manfred (1981):

"Der Traum der Signora Paganini. Künstlerkarriere um 1800".

Literaturmagazin 14: 40–54.

Stingelin, Martin (2004):

"'Schreiben'. Einleitung".

In: Stingelin, Martin (Hrgs.):

'Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum'. Schreibszenen im Zeitalter der Manuskripte.

München: 7–21. (= Zur Genealogie des Schreibens 1).

Germanistik in der Schweiz.

Online-Zeitschrift der SAGG 5/2008

|